发热是人体对抗感染的防御机制之一,但如何正确选择退热和抗炎药物却是许多人的困惑。本文结合国内外权威指南与临床研究,系统性解答关于退热药、消炎药和抗生素的使用误区,并提供不同人群的用药建议。

一、消炎药≠抗生素:必须明确的用药常识

许多人将“消炎药”等同于“抗生素”,这是导致药物滥用的核心误区。

1. 消炎药(抗炎药):直接作用于炎症反应,通过抑制前列腺素合成缓解红肿热痛,例如布洛芬、对乙酰氨基酚等非甾体抗炎药(NSAIDs)。它们不杀菌,但能缓解症状。

2. 抗生素:如阿莫西林、头孢菌素等,通过杀灭或抑制细菌生长间接减轻炎症,仅对细菌感染有效,对病毒或非感染性炎症无效。

关键区别:抗生素无法直接缓解发热或疼痛症状,错误使用可能引发耐药性、肠道菌群失调等问题。

二、正确选择药物的三大原则

1. 判断发热原因:感染性 vs 非感染性

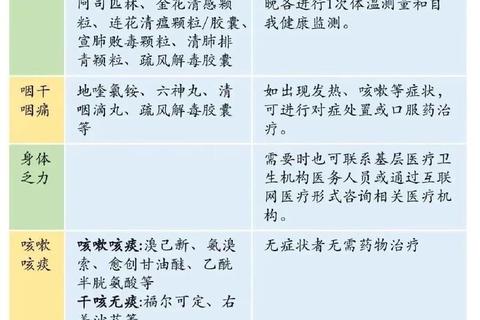

细菌感染:常伴随局部红肿、脓液(如扁桃体化脓)、血象升高等,需在医生指导下使用抗生素。

病毒感染:普通感冒、流感等通常无需抗生素,以退热药和对症治疗为主。

非感染性炎症:如痛风、关节炎,需用抗炎药缓解症状。

2. 退热时机的科学依据

成人:无统一体温阈值,优先关注症状舒适度。若体温≥38.5℃且伴有头痛、乏力等不适,可服用退热药。

儿童:肛温≥39.0℃(腋温38.2℃)或出现明显不适时使用对乙酰氨基酚或布洛芬。

注意:退热目标是改善舒适度,而非单纯追求体温正常。

3. 药物选择与禁忌人群

| 药物类型 | 适用人群 | 禁忌与风险 |

|-|-|-|

| 对乙酰氨基酚 | 成人、儿童、孕妇 | 肝功能异常者慎用,每日不超过4g,过量可致肝损伤 |

| 布洛芬 | 成人、儿童(≥6月龄) | 胃溃疡、肾功能不全者禁用;孕晚期可能引起胎儿动脉导管早闭,需避免 |

| 抗生素 | 明确细菌感染的患者 | 过敏史者禁用;需按疗程服用,擅自停药易导致耐药性 |

三、特殊人群的用药警示

1. 孕妇

孕早期和中期:对乙酰氨基酚是唯一安全的退热药,布洛芬可能增加流产风险。

孕晚期(≥30周):禁用布洛芬,可能引发胎儿循环系统并发症。

2. 儿童

仅推荐对乙酰氨基酚和布洛芬,且需按体重计算剂量(布洛芬10mg/kg/次)。

禁止交替使用两种退热药,可能增加肝肾负担。

3. 老年人及慢性病患者

避免长期使用NSAIDs,可能加重胃溃疡、高血压或肾功能损伤。

优先选择对乙酰氨基酚,需监测肝功能和药物相互作用。

四、常见误区与风险防控

1. 误区一:发热必须立即用药

低热(<38.5℃)且无不适时,可通过物理降温(减少衣物、温水擦浴)和补充水分缓解。

2. 误区二:退热药与抗生素联合使用

抗生素仅针对细菌感染,与退热药联用需医生评估。盲目联用可能掩盖病情。

3. 误区三:重复用药或超量服用

布洛芬缓释片(如芬必得)需间隔12小时,普通片剂间隔6-8小时。

对乙酰氨基酚常存在于复方感冒药中,需警惕成分叠加导致过量。

五、何时必须就医?

出现以下情况需立即就诊:

持续高热(>3天)且退热药无效;

伴随意识模糊、抽搐、呼吸困难;

特殊人群(如免疫缺陷者、新生儿发热);

退热后仍存在严重局部症状(如剧烈头痛、胸痛)。

六、预防与日常管理建议

1. 家庭药箱必备

退热药:对乙酰氨基酚(儿童用滴剂/成人用片剂)、布洛芬(≥6月龄)。

辅助工具:电子体温计(优先选择耳温枪或额温枪)。

2. 用药记录

记录每次用药时间和剂量,避免重复给药。

3. 增强免疫力

均衡饮食、充足睡眠,接种流感疫苗等预防感染。

正确使用退热与抗炎药物需建立在科学认知的基础上。普通患者应避免自行诊断细菌感染,更不可将抗生素作为“万能药”。当症状复杂或持续不缓解时,及时就医是保障安全的核心策略。