新生儿吐奶、胀气是许多新手父母面临的常见难题。数据显示,约70%的婴儿在出生后前三个月会经历频繁吐奶,这与他们的胃部发育特点密切相关。正确拍嗝不仅能缓解宝宝不适,还能降低呛奶风险。本文将从生理机制、操作步骤、常见误区及特殊情况处理等方面,系统解析新生儿拍嗝的科学方法。

新生儿的胃呈水平位,贲门(胃与食道连接处)肌肉松弛,无法有效阻止食物回流。他们的吞咽协调能力较弱,喝奶时容易吸入空气。这些空气积聚在胃部会引发胀气、吐奶甚至腹痛,导致宝宝哭闹不安。

关键生理特点:

根据婴儿的月龄、喂养方式及个体差异,可选择以下最适合的拍嗝姿势。

步骤:

1. 在肩部垫毛巾,防止吐奶弄脏衣物。

2. 一手托住宝宝头颈,另一手托臀部,将其竖直抱起,头部自然靠在肩部。

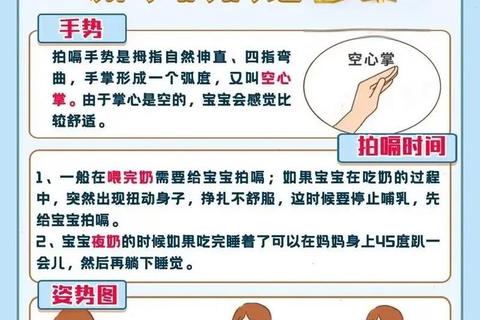

3. 身体略后仰,使宝宝重心前倾,用空心掌从背部下方(约肚脐对应位置)由下向上轻拍,节奏约每秒一次。

注意事项:

步骤:

1. 让宝宝坐在大腿上,身体前倾,用前臂支撑其胸腹部,手掌托住下巴。

2. 另一手以空心掌轻拍或画圈按摩背部,从腰部向上推进。

优势:

步骤:

1. 将宝宝俯卧于大腿上,头部略高于胸部,双腿自然下垂。

2. 一手固定臀部,另一手轻拍或打圈按摩背部。

适用场景:

1. 用力过猛:剧烈拍打可能损伤脊柱或内脏。正确力度以轻拍时头部微颤为宜。

2. 错误姿势:仰头拍嗝易导致奶液反流呛咳,应始终保持头高于胃部。

3. 忽视睡眠期:即使宝宝睡着也需拍嗝,可采取趴腿式减少惊醒概率。

4. 依赖单一方法:若一种姿势无效,及时切换其他方式,并结合腹部按摩促进排气。

1. 控制奶流速:选择防胀气奶瓶,母乳喂养时用手按压减缓流速。

2. 避免过度喂养:按需喂养而非定时,观察宝宝停止吮吸的信号。

3. 喂后保持安静:半小时内避免换尿布、洗澡等大幅动作。

若宝宝出现以下症状,需警惕病理性吐奶:

拍嗝是新生儿护理中看似简单却至关重要的环节。掌握科学方法,结合耐心观察,能显著提升宝宝的舒适度与安全感。记住,每个婴儿的生理反应不同,灵活调整策略比机械执行步骤更重要。育儿之路虽充满挑战,但每一次成功的“嗝声”都是父母与孩子默契成长的见证。