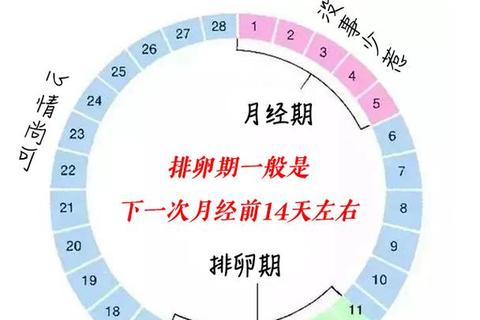

月经是女性生殖健康的重要晴雨表,其周期性变化不仅反映生理状态,更是全身激素动态平衡的体现。许多女性对“正常月经”的判断常陷入误区,有的将28天视为绝对标准,有的对周期波动过度焦虑。实际上,医学领域对正常月经的定义既包含科学数据,也尊重个体差异,关键在于理解其背后的生理逻辑。

1. 周期天数的科学界定

月经周期指两次月经第一天的间隔时间,其正常跨度在21-35天之间。国际妇产科联盟(FIGO)将24-38天视为健康范围,而我国专家更强调21-35天的普遍适用性。这一差异源于不同人群的生理特点,例如青春期女性因激素尚未稳定,可能出现40天以上的周期,而更年期女性的周期缩短至21-25天也属正常。

2. 周期长度的个体化特征

医学界将周期分为三类:

值得注意的是,规律性比具体天数更重要。同一女性周期波动≤7天仍视为规律,例如某女性周期在28-35天内变化,只要无其他异常症状,仍属于健康范畴。

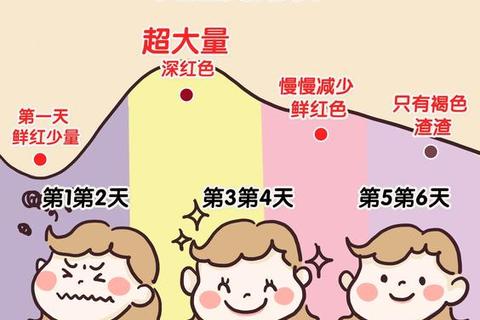

1. 经期持续时间

正常经期为2-8天,平均4-6天。子宫内膜的脱落速度决定经期长短:

异常情况包括:

2. 经血量与质地

单次月经总失血量为20-60ml,超过80ml为月经过多。可通过卫生用品更换频率辅助判断:

经血呈暗红色,含子宫内膜碎片和黏液,偶见小于指甲的血凝块属正常。若出现鲜红色血流或大量血块,可能与子宫收缩异常有关。

3. 伴随症状的警示意义

轻度腹胀、腰酸属于生理性反应,但以下情况需警惕病理状态:

1. 生理性波动因素

2. 病理性原因筛查

| 症状特点 | 可能疾病 | 确诊方法 |

|--||--|

| 周期>35天+体毛增多 | 多囊卵巢综合征 | 超声+性激素六项 |

| 经期延长+贫血 | 子宫肌瘤/腺肌症 | 盆腔MRI+CA125检测 |

| 周期紊乱+潮热盗汗 | 卵巢早衰 | AMH检测+FSH水平 |

3. 居家监测与就医指征

建议使用经期追踪APP记录以下数据:

需立即就诊的情况:

1. 生活方式干预

2. 特殊人群注意事项

3. 医疗干预选择

月经周期的健康管理需要个体化评估,既不能对生理性波动过度焦虑,也不能忽视潜在的病理信号。建立规律的月经档案,结合年度妇科检查,是维护女性生殖健康的核心策略。当出现持续性异常时,及时与医生沟通检测数据,而非依赖网络自我诊断,才能实现精准干预。