癫痫作为一种全球性的神经系统疾病,影响着近1%的人口,其中约30%的患者对传统药物反应不佳。近年来,随着基因技术、分子生物学和药物研发的进步,癫痫治疗正从“广谱控制”向“精准靶向”转变,联合疗法与个体化用药策略也为患者带来新的希望。本文将从机制探索、用药策略和日常管理三方面,解析癫痫治疗的最新进展。

癫痫的本质是脑神经元异常放电,但其背后的机制复杂多样:约40%的病例与基因突变相关(如KCNQ2、SCN1A等),其他诱因包括脑损伤、感染或代谢异常。传统抗癫痫药物(如丙戊酸钠、卡马西平)主要通过抑制钠通道或增强GABA能神经传递来减少发作,但存在两大局限:

1. 广谱性不足:约1/3患者对现有药物耐药,尤其是难治性癫痫患者;

2. 副作用显著:如肝毒性、认知损伤、致畸风险(如丙戊酸钠)。

这些痛点推动科研转向更精准的靶向治疗与联合用药策略。

离子通道是神经元电活动的关键调控者。例如,KCNQ2钾通道功能缺失会导致神经元过度兴奋。新型药物派恩加滨(Pynegabine)选择性激活KCNQ2通道,在动物模型中显著减少发作,且避开了传统药物瑞替加滨的色素沉积风险,已进入临床II期试验。钠通道阻滞剂氨基甲酸酯(Cenobamate)通过双重机制(抑制持续钠电流、增强GABA活性)在局灶性癫痫中展现高效,临床试验中无发作率高达21%。

基因疗法在此领域表现亮眼。例如,利用腺相关病毒(AAV)递送神经肽Y(NPY)基因至癫痫病灶,可抑制谷氨酸释放,动物模型中发作频率降低60%以上。二酚(Cannabidiol)通过调节GABA和钙信号通路,已获批用于Dravet综合征等罕见癫痫类型,减少90%的强直-阵挛发作。

针对特定基因突变(如SCN1A突变导致的Dravet综合征),CRISPR-Cas9技术在小鼠模型中成功修复突变基因,癫痫发作减少70%。尽管尚处研究阶段,这为遗传性癫痫提供了根治可能。

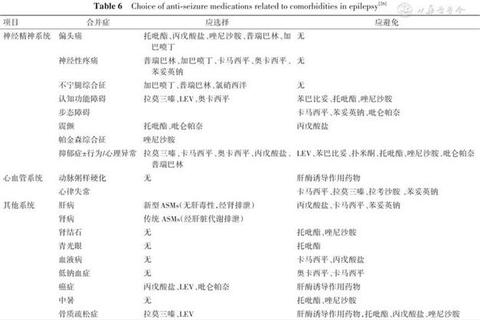

基于基因检测的用药指导正在普及。例如,携带HLA-B1502基因的亚洲患者使用卡马西平时,发生严重皮疹风险极高,需换用拉莫三嗪。SANAD II研究提示:局灶性癫痫首选拉莫三嗪,全面性癫痫仍以丙戊酸钠为金标准,但育龄女性需权衡致畸风险。

目前,超过30种新型抗癫痫药物处于临床试验阶段,包括基因编辑疗法、光遗传学调控技术等。多学科协作(如神经科、遗传学、AI大数据)将进一步推动个体化治疗。对于患者而言,及时获取权威信息、参与临床研究(如基因治疗试验),可能是突破治疗瓶颈的关键。

总结:癫痫治疗已进入“精准医学”时代,靶向药物与联合策略为患者提供了更多选择。通过科学用药、规范管理和积极随访,多数患者可实现无发作生活。正如《世界儿科杂志》所述:“未来的治疗不仅是抑制异常放电,更是从根本上修复神经网络。”

注:本文内容综合自国内外最新临床研究,具体治疗方案需经专业医生评估。若您或家人有癫痫相关问题,请及时至神经内科或癫痫专科就诊。