月经周期的规律性是女性健康的重要标志,而药物对内分泌系统的干扰常常成为打破这一规律的“隐形推手”。从短效避孕药到抗生素,从胃动力药到抗抑郁药,许多看似普通的药物都可能通过影响激素水平或神经调节机制,导致月经推迟甚至闭经。这种现象背后,是人体精密的内分泌网络与外界干预的复杂博弈。

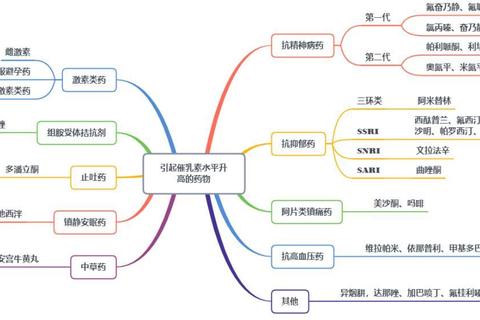

月经周期的调节依赖于下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)的协同运作。当药物干扰这一轴线的任何环节,都可能引发月经紊乱:

1. 激素水平直接干预

避孕药、激素替代治疗药物等通过外源性激素的补充或抑制,直接改变体内雌激素和孕酮的平衡。例如,紧急避孕药中的左炔诺孕酮通过抑制排卵和改变子宫内膜环境,可能使月经推迟1-2周。

2. 神经递质与内分泌的交叉影响

抗抑郁药(如SSRIs)和抗精神病药可能通过调节5-羟色胺、多巴胺等神经递质,间接影响促性腺激素的分泌。吗丁啉(多潘立酮)则通过抑制泌乳素释放因子,降低促性腺激素水平,导致排卵延迟。

3. 代谢干扰与器官功能抑制

长期使用抗生素(如甲硝唑)可能改变肠道菌群,影响雌激素的肝肠循环,导致体内激素代谢异常。甲状腺药物(如甲巯咪唑)若剂量不当,可能引发甲状腺功能异常,进而干扰月经周期。

1. 基因多态性

CYP3A4酶活性差异者,药物代谢速度不同。慢代谢型人群使用激素类药物时,体内蓄积风险增加3倍。

2. 剂量与疗程的临界点

研究显示,甲硝唑连续使用超过10天时,月经紊乱发生率从8%升至22%。吗丁啉每日剂量超过30mg时,泌乳素水平显著升高。

3. 特殊人群的脆弱性

1. 孕妇与哺乳期女性

紧急避孕药失败后妊娠者,需在孕早期加强胎儿神经管筛查。哺乳期使用甲硝唑时,建议用药后4小时内暂停哺乳。

2. 慢性病患者

糖尿病患者使用糖皮质激素时,血糖波动可能加剧月经紊乱,需强化血糖监测。甲状腺功能减退者,左旋甲状腺素剂量调整期间应每3个月复查性激素。

月经周期的药物敏感性既是生理机制的警示灯,也是个体化医疗的切入点。面对药物相关性月经紊乱,既需避免“草木皆兵”的过度焦虑,也要警惕“掩耳盗铃”的忽视心态。建立“用药-经期”双轨记录制度,掌握关键时间节点的医学评估,方能实现治疗获益与生殖健康的最佳平衡。(全文约1850字)

> 本文引用的科学依据来自临床药理学研究及妇科内分泌指南。具体用药需结合个体情况,请遵医嘱执行。