血压如同人体内的“暗流”,长期失控将侵蚀心、脑、肾等核心器官。面对这一无声的威胁,药物治疗是多数患者不可或缺的防线。如何选择药物、规避风险、制定个性化方案,仍是公众认知的盲区。本文将系统解析降压治疗的核心逻辑,帮助患者与医生形成“治疗同盟”。

1. 个体化原则:患者的“用药身份证”

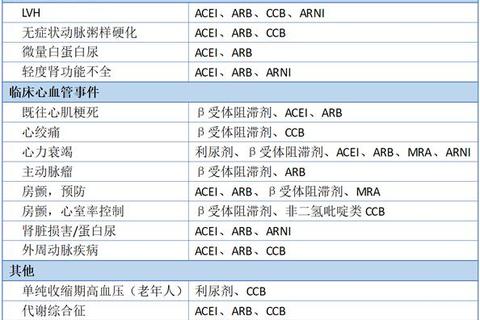

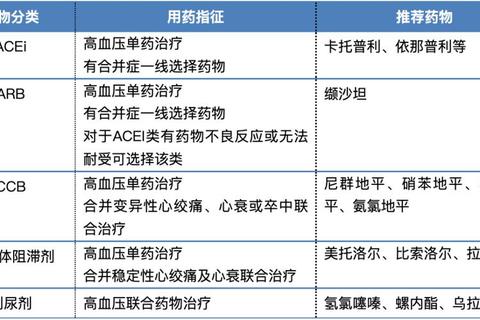

高血压并非单一疾病,而是涉及遗传、代谢、生活习惯等多因素的综合征。例如,合并糖尿病者首选ACEI/ARB类药物(如依那普利、缬沙坦)以保护肾脏;而心率快、合并心绞痛的患者更适合β受体阻滞剂(如比索洛尔)。医生需根据患者的并发症、肝肾功能、药物耐受性等定制方案,避免“一刀切”用药。

2. 阶梯式剂量调整:小步快跑的智慧

初始治疗推荐小剂量(如卡托普利起始6.25mg/次),逐步增量以减少头晕、低血压等风险。例如,老年患者血容量低,突然大剂量用药可能诱发体位性低血压,需从极低剂量开始。

3. 长效制剂的“时间魔法”

氨氯地平、缬沙坦等长效药可维持24小时血压平稳,减少晨峰血压波动(晨峰期心梗风险增加40%)。短效药物(如硝苯地平普通片)易导致血压“过山车”,仅用于应急降压。

4. 联合用药:1+1>2的增效策略

单药治疗达标率不足40%,联合用药成为主流。优先推荐两类机制互补的药物组合:

根据合并症与病理特点,推荐以下组合(附典型病例):

1. 高血压+糖尿病:厄贝沙坦+银杏叶片

2. 老年单纯收缩期高血压:氨氯地平+氢氯噻嗪

3. 高血压+心衰:比索洛尔+螺内酯

4. 难治性高血压:氨氯地平+奥美沙坦+氢氯噻嗪

5. 高血压急症:乌拉地尔静脉泵注+尼卡地平口服

6. 肝阳上亢型高血压(中医证型):硝苯地平缓释片+天麻钩藤颗粒

1. 常见副作用识别与干预

2. 高危人群用药禁忌

3. 长期用药的监测清单

1. 家庭血压监测技巧

2. 漏服药物补救方案

3. 就医预警信号

药物治疗只是高血压管理的一环,需与限盐(每日<5g)、减重(BMI<24)、戒酒等生活方式干预结合。患者应建立“血压日记”,记录用药、血压值、症状变化,与医生共同优化方案。记住:理想的降压治疗不仅是数字达标,更要实现“器官保护”与“生活质量”的双赢。