阳光是生命之源,而维生素D恰似阳光馈赠给人类的健康礼物。当皮肤与紫外线相遇时,这种脂溶性物质便开始在体内合成,成为调节钙磷代谢、维持骨骼强度的重要角色。现代人久居室内、防晒过度等生活方式却让这种「天然维生素」的获取途径逐渐收窄,全球约10亿人正面临维生素D不足的威胁。从佝偻病患儿的骨骼畸形到老人跌倒后难以愈合的髋部骨折,维生素D缺乏正以隐形的方式侵蚀着不同年龄层的骨骼健康。

维生素D通过激活肠道钙吸收通道、调控成骨细胞分化等机制维护骨骼稳态。当血清25羟维生素D水平低于30nmol/L时,机体进入维生素D缺乏状态,此时钙吸收率下降至10%-15%(充足状态下可达30%-40%),直接引发继发性甲状旁腺功能亢进。这种激素紊乱会加速骨骼钙流失,导致儿童骨骼矿化障碍形成「X型腿」「鸡胸」等畸形,成年人则出现骨痛、肌无力,骨质疏松患者骨折风险提高2-3倍。

更值得警惕的是,维生素D缺乏具有渐进性特征。早期可能仅表现为夜间小腿抽筋、指甲脆弱易折等非特异性症状,随着缺乏时间延长,骨骼X线检查可见骨小梁稀疏、长骨端杯口状改变等典型征象。孕产妇群体因胎儿钙需求激增,维生素D不足可能诱发妊娠期骨软化症,表现为耻骨联合分离性疼痛、行走困难。

血清25羟维生素D检测是诊断金标准,其半衰期约15天,能准确反映机体3-4周内的维生素D储备。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》,各年龄段诊断标准呈现差异化特征:

骨代谢标志物检测可辅助评估缺钙程度,如甲状旁腺激素>65pg/mL、碱性磷酸酶>125U/L提示已进入骨转换活跃期。对于出现不明原因骨痛、反复骨折患者,双能X线吸收法(DXA)骨密度检测能量化骨质流失程度,T值<-2.5可确诊骨质疏松。

皮肤每日合成维生素D的能力可达10000IU,但受纬度、季节影响显著。北纬37°以上地区(如北京)冬季几乎无法通过日照获取维生素D。建议裸露面部及前臂,于上午10点至下午3点间进行「黄金15分钟」日晒,紫外线指数3-7时效果最佳。需注意玻璃窗会阻挡90%以上UVB射线,隔着窗户晒太阳难以奏效。

天然食物中维生素D含量有限,100g三文鱼约含570IU,蛋黄仅25IU/个。强化食品成为重要来源:

特殊人群需定制补充方案。哺乳期女性每日需600IU以满足母婴需求,可选用含维生素D3的孕产妇复合维生素;乳糖不耐受者建议选择强化豆奶或蘑菇粉(紫外线照射后维生素D2含量达400IU/100g)。

维生素D3(胆钙化醇)的生物利用率较D2高87%,成为补充首选。根据缺乏程度分级干预:

需警惕过量风险,长期每日摄入超过4000IU可能引起高钙血症,表现为口渴、多尿,严重者出现肾钙化。建议每3个月监测血钙及25羟维生素D水平,特别是采用大剂量冲击疗法者。

在众多维生素D补充剂中,三类产品表现突出:

1. 基础补充型:如善存维生素D3滴剂(400IU/滴),采用MCT油基提高吸收率,适合日常预防

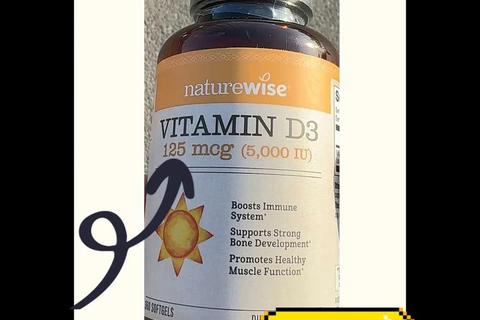

2. 高效治疗型:纽崔莱维生素D3+K2软胶囊(5000IU/粒),添加MK-7型维生素K2定向引导钙沉积

3. 特殊人群型:艾兰得无麸质维生素D咀嚼片,满足过敏体质需求

建立「阳光日志」有助于行为管理:记录每日户外活动时长、饮食摄入量,配合智能手环的紫外线监测功能,当周累计日照不足2小时时自动提醒补充制剂。对于办公室人群,可选择午休时段进行「碎片化日晒」,分3次、每次5分钟暴露手背及颈部,既能避免晒伤又可提升维生素D合成。

骨骼健康如同生命大厦的钢筋架构,维生素D则是维护这栋大厦的防腐剂。从婴儿的第一声啼哭到银发族的从容漫步,科学认知与精准干预能让每个人都能筑牢这座「生命之塔」。当您发现指甲出现纵向嵴纹、夜间频繁腿抽筋时,不妨预约一次25羟维生素D检测——这或许是为健康未来做出的最明智投资。