月经结束后十天左右再次出现出血,是许多女性都可能遇到的困扰。这种非经期的异常出血,既可能是生理性激素波动的自然现象,也可能是身体发出的健康警示信号。据统计,约30%的育龄女性曾经历过排卵期出血,而其中近半数人会因出血异常主动就医。本文将系统解析这种特殊出血现象背后的原因,并提供科学应对策略。

1. 生理性出血特征

2. 病理性出血预警信号

特殊群体需注意:孕妇出现类似出血需立即排除先兆流产;更年期女性需警惕子宫内膜病变。

1. 排卵期激素波动

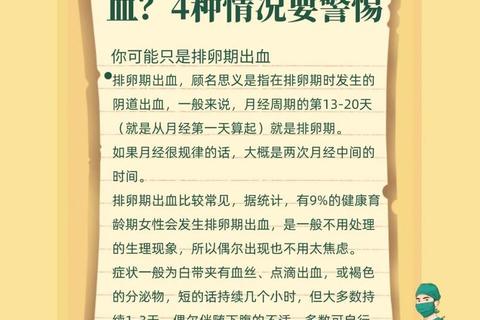

排卵时雌激素水平骤降导致内膜局部脱落,约占异常出血案例的40%。这类出血如未合并其他症状,通常无需特殊治疗。

2. 生殖系统器质病变

3. 内分泌功能紊乱

长期压力、作息紊乱导致的黄体功能不足,表现为月经周期缩短至21天内,出血时间延长。多囊卵巢综合征患者更易出现此现象。

4. 药物与医源性因素

5. 凝血功能障碍

血小板减少症、长期服用抗凝药物者,可能表现为多部位出血倾向。

1. 基础筛查

2. 激素水平检测

月经第2-4天查性激素六项,重点关注FSH/LH比值(多囊患者常>2)

3. 进阶检查

轻度出血家庭护理

药物干预方案

手术适应症

特殊案例处理:更年期反复出血建议行诊刮术;备孕群体优先选择宫腔镜微创手术。

1. 基础防护

2. 高危因素控制

3. 定期筛查

出血发生 → 观察3天

持续出血/量多 → 妇科急诊(排除宫外孕等急症)

偶发少量出血 → 记录3个月经周期

周期性重复 → 预约普通妇科门诊

合并疼痛/发热 → 立即就诊

月经周期是女性健康的晴雨表,非经期出血既不必过度恐慌,也不能掉以轻心。建议每位女性建立个性化的健康档案,当异常出血累计超过3个月经周期时,应及时启动系统检查。通过早期识别和科学干预,85%以上的异常出血都能得到有效控制。记住:关注身体信号,就是最好的自我保健。