凌晨3点,一位55岁的高血压患者因突发胸痛被送往急诊,医生第一时间让他嚼服300毫克阿司匹林肠溶片。这看似简单的动作,背后是阿司匹林百年来的抗血栓机制在发挥作用——它通过抑制血小板聚集,阻止血栓堵塞血管,为后续治疗争取黄金时间。这种“家庭常备药”也存在争议:有人因长期服用导致胃出血,也有研究质疑其在一级预防中的价值。本文将深入解析阿司匹林肠溶片的作用机制,并针对不同人群提供科学用药建议。

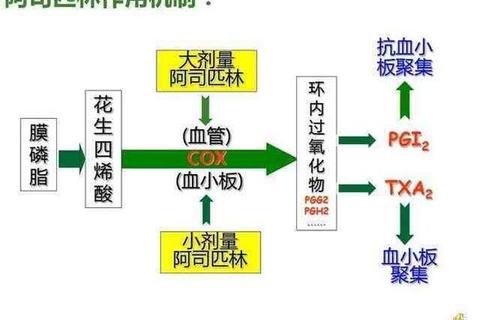

阿司匹林通过不可逆乙酰化血小板环氧合酶-1(COX-1),阻断血栓素A2(TXA2)的合成,从而抑制血小板聚集。这种作用在服药后30分钟起效,持续至血小板生命周期结束(约7-10天)。值得注意的是,肠溶片设计使其在肠道碱性环境释放药物,减少胃黏膜刺激。

除抗血小板外,阿司匹林还通过以下途径保护血管:

临床数据显示,规范使用可使心肌梗死风险降低23%,卒中风险降低15%。

对于已确诊冠心病、脑卒中或接受过支架/搭桥手术的患者,每日75-100mg阿司匹林可降低30%复发风险。急性心梗时,首剂需嚼服150-300mg非肠溶片以快速起效。

适用人群需同时满足以下条件:

例如,糖尿病患者合并高血压、吸烟等高危因素时,可考虑使用。但60岁以上无明确适应症者,出血风险可能超过获益。

| 人群 | 用药建议 |

|-|--|

| 孕妇 | 妊娠晚期禁用(增加产前出血风险),必要时需产科与心内科联合会诊 |

| 肾功能不全 | eGFR<30 ml/min时需减量监测,避免药物蓄积 |

| 胃病患者 | 联合质子泵抑制剂(如奥美拉唑),优先选择肠溶片 |

出现以下症状需立即就医:

若怀疑心梗,按以下步骤操作:

1. 立即拨打急救电话

2. 咀嚼300mg非肠溶阿司匹林(非肠溶片起效更快)

3. 保持平卧位,避免活动

近年研究发现,阿司匹林可能通过抑制肿瘤相关炎症因子,降低结直肠癌发病率。这种应用仍需大规模临床试验验证。在精准医疗趋势下,基因检测(如CYP2C19多态性)可能成为个体化用药的新方向。

阿司匹林肠溶片如同血管的“清道夫”,但绝非万能药。普通人群切勿自行长期服用,高危患者则需严格遵医嘱。记住两个关键数字:每天81mg的常规剂量,10%心血管风险阈值。健康的生活方式(、控糖、运动)永远是预防血栓的第一道防线。当胸痛突然袭来时,正确使用阿司匹林可能改写生命轨迹——但这剂“救命药”的背后,需要科学与谨慎的共同守护。