幼儿发烧是每位家长都可能面临的挑战,如何科学应对、避免焦虑,是守护孩子健康的关键。本文结合权威医学指南与临床经验,解析家庭护理的核心技巧与常见误区,帮助家长在紧急情况下做出正确决策。

1. 体温的正常波动与发热定义

婴幼儿正常体温(腋温)为36.5~37.5℃,当腋温超过37.5℃即可视为发热。根据体温升高程度可分为:

2. 常见病因分析

发热是免疫系统对抗感染的表现,常见原因包括:

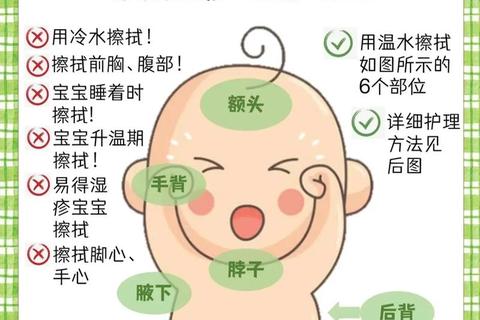

1. 温水擦拭法

用32~34℃温水浸湿毛巾,重点擦拭颈部、腋窝、肘窝、腹股沟等大血管分布区,每次持续10分钟以上。

注意:避免使用酒精(可能导致中毒)或冰水(刺激血管收缩)。

2. 环境调节

3. 辅助措施

1. 用药指征

2. 药物选择与剂量

| 药物名称 | 适用年龄 | 剂量计算 | 最短间隔时间 |

||--||--|

| 对乙酰氨基酚 | ≥2月龄 | 10~15mg/kg/次 | 4小时 |

| 布洛芬 | ≥6月龄 | 5~10mg/kg/次 | 6小时 |

关键提示:

1. 年龄相关风险:3个月以下婴儿体温≥38℃;

2. 神经系统症状:持续嗜睡、抽搐、颈部强直;

3. 循环系统异常:皮肤苍白或发灰、四肢冰冷、尿量显著减少。

1. 发热持续72小时无下降趋势;

2. 伴随皮疹、反复呕吐或腹泻。

1. 捂汗退烧:阻碍散热,可能诱发高热惊厥;

2. 酒精擦浴:皮肤吸收酒精可能导致中毒;

3. 依赖抗生素:病毒感染时无效,滥用可能破坏肠道菌群;

4. 过度清洁降温:频繁洗澡或擦拭可能增加体力消耗。

1. 增强免疫力

2. 家庭应急准备

3. 特殊人群注意事项

发烧本身不是疾病,而是身体发出的警示信号。家长需平衡“观察”与“干预”,既要避免过度治疗,也要及时识别危险征兆。掌握科学的家庭护理技巧,配合医生的专业指导,才能帮助孩子平稳度过发热期,为健康成长保驾护航。