婴幼儿夜间哭闹是许多家庭面临的共同挑战。当孩子在深夜反复哭醒时,父母的焦虑与疲惫往往交织在一起。理解这种常见现象背后的科学原理,掌握正确的应对策略,不仅能缓解育儿压力,更是保障孩子健康成长的关键。

1. 基础生理需求未满足

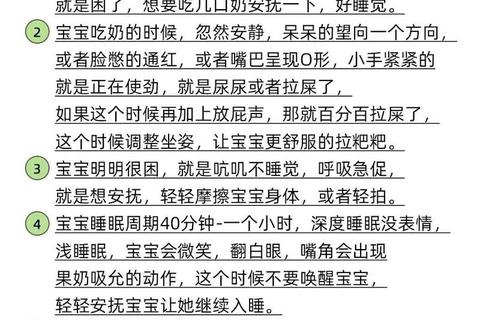

饥饿是最常见的夜间哭闹诱因。新生儿胃容量小,母乳喂养需间隔2-3小时哺乳,配方奶喂养间隔也不超过4小时。建议夜间采用"迷糊喂奶法":在浅睡眠阶段轻触婴儿唇部引发觅食反射,避免完全清醒后哭闹加剧。尿布不适同样需警惕,特别是排便后未及时更换易引发红臀。

2. 发育性身体不适

约20%的婴儿会经历肠绞痛,表现为傍晚至夜间的突发性剧烈哭闹,双腿蜷曲,持续3小时以上。采用"飞机抱"姿势配合腹部按摩可有效缓解(手掌以肚脐为中心顺时针画圈)。出牙期牙龈肿胀可通过冷藏牙胶冷敷缓解,但需注意温度避免冻伤。

3. 睡眠周期转换障碍

婴儿睡眠周期短(45分钟-1小时),深浅睡眠交替时常出现肢体抽动或短暂觉醒。建议在浅睡眠期保持环境稳定,避免开灯或抱起干扰睡眠连续性。对于频繁惊醒的宝宝,可尝试襁褓包裹法,模拟子宫环境增加安全感。

1. 呼吸道与消化系统异常

鼻塞导致的呼吸不畅常伴随张口呼吸、鼾声,可用生理性海水喷雾湿润鼻腔后,使用婴儿专用吸鼻器清理。若哭闹伴随果酱样血便、腹部包块,需警惕肠套叠,此症黄金救治时间为发病后24小时内。

2. 营养代谢失衡

维生素D缺乏引发的钙磷代谢紊乱,早期表现为枕秃、多汗、易激惹。建议足月儿出生2周后每日补充400IU维生素D,早产儿需加倍至800IU,并定期监测血清25-羟维生素D水平。

3. 神经系统发育问题

夜惊症多发生于2-6岁儿童,表现为睡眠前1/3时段突然坐起尖叫,此时不宜强行唤醒,应保持环境安全并记录发作时长。频繁发作(每周≥3次)需排除癫痫等神经系统疾病。

1. 感官刺激管理

理想睡眠环境应维持温度24-26℃、湿度50%-60%,使用遮光窗帘消除光污染。白噪音设备可模拟子宫内血流声,分贝控制在50dB以下为佳。避免使用含樟脑成分的驱蚊产品,其刺激性气味可能诱发哭闹。

2. 亲子依恋建立

分离焦虑导致的哭闹多发生于8-18月龄,可通过"渐进式分离训练"改善:从短暂离开5分钟开始,逐步延长分离时间。安抚物引入建议选择透气性好的纱布巾,避免长绒毛玩具引发窒息风险。

3. 作息规律培养

建立"EASY模式"(吃Eat-活动Activity-睡眠Sleep-自由时间You time)的生物钟,4月龄后逐步取消夜间喂食。白天小睡总时长不宜超过4小时,傍晚6点后避免安排睡眠。

初级安抚技巧

进阶干预措施

就医指征

当出现以下情况应立即就医:

早产儿需特别注意呼吸暂停风险,建议使用智能监护袜监测血氧饱和度。过敏体质婴儿应排查牛奶蛋白过敏,表现为哭闹伴随湿疹、黏液便。哺乳期母亲需避免摄入含咖啡因食物,其代谢产物可通过乳汁影响婴儿睡眠。

建立规律作息需要全家配合,建议制作可视化作息表张贴在婴儿房。当持续尝试仍无法改善时,可寻求专业睡眠咨询师帮助。记住,约85%的睡眠问题在系统干预后6周内显著改善,父母的耐心与科学应对是化解"夜哭"难题的关键。