语言是人类认知与社交的核心能力,而1-3岁是儿童语言发展的“黄金窗口期”。这一阶段,孩子从发出无意义的音节到说出完整句子,看似水到渠成,实则经历了复杂的神经发育过程。许多家长因不了解语言发展的个体差异而陷入焦虑,甚至采取不当干预。本文将从科学视角解析语言发展规律,并提供实用建议。

一、1-3岁语言发展的里程碑与个体差异

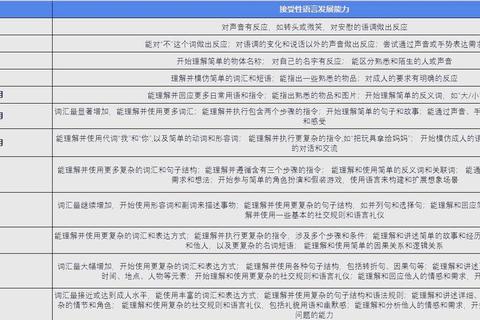

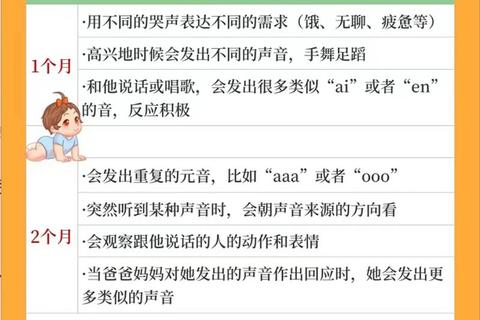

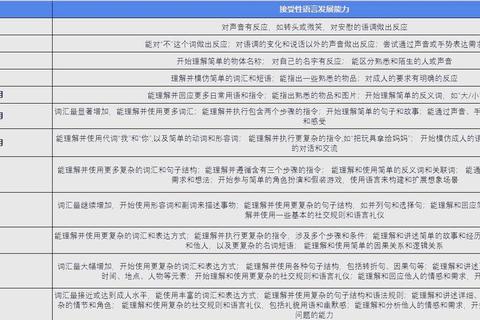

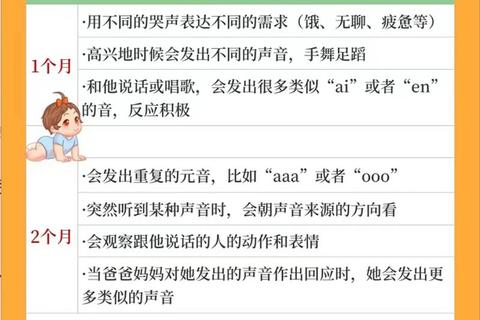

语言发展并非“齐步走”,但存在普遍规律。结合多学科研究,可将1-3岁分为三个阶段:

1. 12-18个月:从单词到短语的突破

典型表现:大多数孩子能说出“爸爸”“妈妈”等简单词汇,理解约50个单词(如“球”“奶瓶”),通过手势(指物、挥手)辅助表达。

个体差异:约15%的孩子在18个月时仍不会说任何单词,这可能与遗传、语言环境或听力有关。若孩子能通过动作回应指令(如“拿玩具”),通常无需过度担忧。

2. 18-24个月:词汇爆炸与句子萌芽

典型表现:词汇量激增至200个左右,出现双词组合(如“妈妈抱”“喝水”),开始模仿成人语调。

个体差异:部分孩子可能仅用单字表达需求(如“水”代替“我要喝水”),或偏好重复固定短语。若2岁时词汇量低于50个,需警惕发育迟缓。

3. 2-3岁:语法规则与社会化表达

典型表现:能说完整短句(如“狗狗在跑”),使用疑问句(“这是什么?”),理解复杂指令(“把红色积木放进盒子”)。

个体差异:约20%的孩子存在“暂时性语言不流利”,表现为重复音节或短暂停顿,通常会在半年内自然消退。

二、语言延迟的预警信号与科学干预

需要警惕的“红灯”表现:

12个月:对名字无反应,不会用眼神或手势交流。

18个月:不会指认常见物品(如杯子、鞋子)。

24个月:词汇量少于30个,无法组合两个单词。

36个月:陌生人难以听懂其50%以上的表达。

专业诊断流程:

1. 发育评估:通过《早期语言发育量表》测试语言理解、表达及社交沟通能力。

2. 医学检查:排除听力障碍(脑干听觉诱发电位)、口腔运动功能异常(如舌系带过短)。

3. 家庭环境分析:评估亲子互动频率、语言输入质量(如是否长期使用电子设备替代对话)。

干预原则:

24个月前:以家庭引导为主,通过游戏化互动(如“找声音”“模仿动物叫”)激发表达欲望。

24个月后:若进展缓慢,需结合语言治疗师的结构化训练,如利用图片卡练习词组扩展。

三、家庭促进语言能力的五大策略

1. 创造“对话密集型”环境

式交流:在日常生活场景中充当“解说员”(如“妈妈正在切苹果,苹果是红色的”)。

等待与回应:当孩子发出声音时,等待3-5秒再回应,鼓励其自主组织语言。

2. 善用“户外课堂”

自然环境中的多元刺激(如鸟鸣、风声)能增强语言与实物的关联。例如:

见到落叶时说:“叶子掉下来了,因为风在吹”。

引导孩子感官体验:“沙子踩起来是什么感觉?”

3. 阅读中的“互动技巧”

预测式提问:读绘本时问“小熊接下来会做什么?”,即使孩子用动作回答也给予肯定。

词汇拓展:当孩子说“车”时,补充“对,这是一辆红色的消防车”。

4. 避免常见误区

过度纠错:将“吃果果”纠正为“吃苹果”即可,而非反复强调“你说错了”。

电子设备依赖:屏幕时间每日不宜超过30分钟,且需家长陪同解说内容。

5. 特殊情况的处理

双语家庭:保持每种语言的情境一致性(如父母分别使用不同母语),避免混合输入。

早产儿:按矫正月龄评估语言能力,允许比足月儿延迟3-6个月。

四、理解差异,把握关键

语言发展如同植物生长,既需要先天“基因土壤”,也依赖后天“环境养分”。家长需警惕极端心态:既不因“贵人语迟”的传言延误干预,也不因暂时落后过度焦虑。记住,85%的“晚开口”孩子在3岁时能追平同龄人。

当孩子出现预警信号时,及时寻求儿科医生、语言治疗师的多学科支持。早期科学干预不仅能提升语言能力,更能促进整体认知与社会情感发展,为孩子打开更广阔的世界。