月经作为女性生理周期的“晴雨表”,其规律性直接反映了生殖系统的健康状态。当月经周期紊乱、经量异常或伴随疼痛时,不仅影响生活质量,更可能成为某些疾病的早期信号。中医理论认为“女子以血为本”,通过调整气血平衡、脏腑功能,能够实现月经周期的自然回归。以下从症状识别到居家调理,系统解析中医视角下的月经不调应对策略。

中医将月经不调分为五大核心证型,每种类型均有独特的症状群:

1. 寒湿凝滞型:经前小腹冷痛,遇热缓解,经血色暗有血块,常伴畏寒肢冷。此类人群需警惕长期寒湿侵袭可能导致的宫寒性不孕。

2. 气滞血瘀型:经前胀痛、胁肋刺痛,经血色紫暗夹血块,多因情绪压抑或压力过大导致肝气郁结。

3. 气血亏虚型:经量少色淡,面色苍白,常伴头晕乏力,多见于长期节食、贫血或产后失养女性。

4. 湿热型:经血黏稠有异味,带下发黄,面部易生痤疮,常见于嗜食辛辣、作息紊乱人群。

5. 肝肾阴虚型:经期腰膝酸软、夜间盗汗,经色鲜红量少,多发于长期熬夜或更年期女性。

居家自检贴士:连续三个月记录月经周期长度、经血颜色质地及伴随症状,结合舌象观察(如舌边齿痕提示脾虚,舌下静脉迂曲提示血瘀),可初步判断证型。

1. 温经散寒套餐:当归生姜羊肉汤(当归30g+生姜30g+羊肉500g)配合红糖姜枣茶,适合寒湿型痛经。

2. 化瘀通络组合:益母草炒荠菜(鲜益母草3g+荠菜30g)搭配黑豆山楂饮,可改善血瘀型经血不畅。

3. 气血双补方案:乌鸡四物汤(当归10g+川芎6g+熟地15g+白芍10g)辅以芝麻肝(猪肝+芝麻),适合经后调补。

禁忌警示:湿热型忌用阿胶、桂圆等滋腻之品;阴虚火旺者慎用艾叶、吴茱萸等温燥药材。

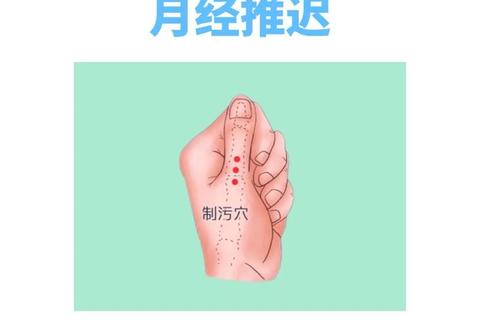

1. 穴位按摩:经前按揉三阴交(内踝上3寸)、血海(膝盖内侧上方)各5分钟,配合艾灸关元穴(脐下3寸),可缓解多种类型痛经。

2. 中药足浴:寒湿型用艾叶+红花+花椒各15g煮沸泡脚;肝郁型用柴胡+玫瑰花+陈皮各10g,水温维持40℃为宜。

1. 周期调整方:

2. 急症处理:突发崩漏可用固冲汤(黄芪30g+白术20g+煅龙骨15g),血止后需转为辨证施治。

1. 昼夜节律调节:晚11点前入睡可促进肝血归经,经期避免高强度运动。

2. 情绪管理技巧:经前七天练习“嘘字诀”呼吸法(深吸缓呼时发“嘘”音),疏解肝郁气滞。

3. 环境干预:寒湿体质者居室湿度控制在50%以下,使用红外线理疗灯照射腰骶部。

1. 青春期少女:侧重健脾补肾,推荐山药枸杞粥(鲜山药100g+枸杞15g),避免过早使用活血破瘀药。

2. 备孕女性:周期调理3个月后增加菟丝子、桑寄生等补肾助孕药材,排卵期加强营养摄入。

3. 围绝经期女性:二至丸(女贞子+旱莲草)配合涌泉穴贴敷吴茱萸粉,改善潮热盗汗。

以下情况需及时就诊:

急诊处理:突发剧烈腹痛伴晕厥,立即采取休克体位(平卧抬高下肢),拨打急救电话。

1. 四季调养重点:

2. 周期跟踪工具:推荐使用“月经周期三维记录法”,同步记录基础体温、宫颈黏液变化及情绪波动。

中医调理月经不调的本质是帮助身体恢复“阴平阳秘”的稳态。需要强调的是,任何自然疗法均需坚持3个月经周期以上才能显效,且严重器质性疾病(如子宫肌瘤、甲状腺功能异常)必须结合现代医学治疗。建议女性建立“月经健康档案”,将中医体质辨识与西医妇科检查相结合,形成个性化的健康管理方案。