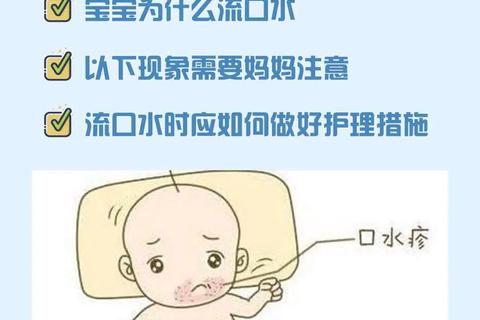

文章:宝宝流口水是成长中的常见现象,但也可能隐藏健康隐患。本文从生理发育和疾病信号两大角度,解析流口水的科学应对策略。

口水背后的小秘密

宝宝的口水常被视作“萌态”的标志,但若长期泛滥或伴随异常症状,可能是疾病的信号。据统计,约80%的婴幼儿在1-2岁会经历“口水高峰期”,但若超过3岁仍无法自控,需警惕潜在健康问题。本文结合儿科医学观点,帮助家长科学辨别“正常现象”与“危险信号”,并提供实用护理指南。

一、生理性流口水:成长必经的四个阶段

1. 新生儿期(0-3个月):

唾液腺尚未发育成熟,分泌量极少,极少流口水。

2. 萌芽期(4-6个月):

唾液腺开始活跃,因出牙刺激牙床神经,唾液分泌激增,但吞咽能力不足导致外溢。此阶段常伴随啃咬玩具、手指等行为。

3. 辅食期(6-12个月):

添加含淀粉的辅食(如米粉、土豆泥)刺激唾液淀粉酶分泌,进一步增加口水量。

4. 口腔功能完善期(1-3岁):

随着乳牙萌出、口腔深度增加及吞咽协调性增强,多数孩子在3岁前逐渐停止流口水。

关键观察点:若孩子2岁后仍频繁流涎,需排查病理因素。

二、病理性流口水:六大疾病信号需警惕

1. 口腔炎症与感染

症状:伴随口角溃疡、疱疹、拒食或哭闹,常见于手足口病、疱疹性咽峡炎等。

机制:炎症刺激唾液腺过度分泌,疼痛抑制吞咽。

2. 呼吸道疾病

关联疾病:鼻炎、腺样体肥大、扁桃体炎等导致鼻塞,被迫张口呼吸,唾液外流。

典型表现:睡眠时流涎加重,伴随打鼾或呼吸声粗重。

3. 神经系统异常

警示信号:流涎同时伴发育迟缓、肌张力异常(如四肢僵硬或松软)、眼神呆滞等。

潜在疾病:脑瘫、先天性痴呆、脑膜炎后遗症等。

4. 消化系统问题

特殊案例:胃食管反流刺激唾液分泌,或药物副作用(如某些抗癫痫药)导致唾液增多。

5. 颌面部结构异常

表现:龅牙、唇腭裂等导致口唇闭合不全,唾液无法存留。

6. 喂养方式不当

误区:长期依赖奶瓶、辅食过于精细,导致咀嚼吞咽功能未充分锻炼。

三、关键观察要点:何时必须就医?

1. 年龄界限:超过3岁仍无法控制流涎,需全面评估。

2. 伴随症状:

发热+流涕:提示咽喉炎或扁桃体炎。

口腔溃疡+拒食:可能为疱疹性口腔炎或手足口病。

行为异常+发育落后:需排查神经系统疾病。

3. 皮肤损伤:持续口水疹合并糜烂、渗液,可能继发细菌感染。

四、家庭护理与预防:科学应对三步走

1. 及时清理与皮肤保护

擦拭技巧:用棉柔巾轻蘸(非摩擦),避免含酒精湿巾刺激。

保湿隔离:涂抹可食用级油脂(如橄榄油、医用石蜡油),夜间厚涂加强修复。

2. 功能训练

吞咽练习:引导模仿吞咽动作,逐步增加粗颗粒食物(如鸡蛋饼、苹果条)锻炼咀嚼。

口腔游戏:吹泡泡、吸吸管等增强口周肌肉力量。

3. 环境与习惯调整

避免刺激:减少捏脸、亲吻等可能刺激唾液腺的行为。

用具选择:使用吸水性强的纯棉围嘴,每日更换2-3次。

五、就医与治疗:针对性干预方案

1. 诊断流程:

初步检查:口腔、咽喉、神经系统评估。

进阶检查:脑部MRI(疑似神经疾病)、过敏原检测(反复口腔炎)。

2. 治疗手段:

药物:抗病毒/抗生素(感染)、肉毒素注射(严重流涎)。

康复训练:针对吞咽障碍的言语治疗、口肌训练。

理性观察,科学干预

流口水既是成长的印记,也可能是健康的警报。家长需掌握“年龄-症状”双重观察法,既不过度焦虑,也不延误诊疗。记住:3岁是重要分水岭,异常信号早排查,科学护理助宝宝健康成长。

实用工具包:

家庭护理清单:棉柔巾、橄榄油、围嘴、咬胶玩具。

紧急就医清单:发热+流涎、口腔溃疡超过3天、发育落后。