每位女性的身体都有一套独特的生理节律,月经周期正是其中最直观的健康信号。从初潮到绝经,这一周期性变化不仅是生殖功能的体现,更是全身健康的晴雨表。据统计,约80%的女性经历过月经周期紊乱或相关不适,但仅有不足30%会主动寻求专业帮助。理解月经的底层逻辑,掌握科学应对策略,是女性自我健康管理的关键。

一、月经周期的自然规律解析

1. 生理阶段的动态变化

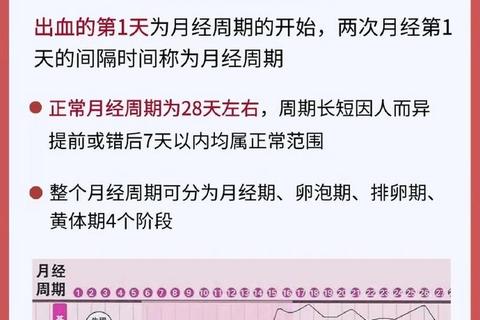

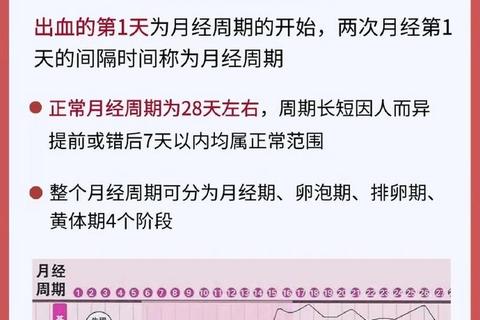

月经周期平均28天(范围21-35天),分为四个阶段,各阶段激素水平与身体反应显著不同:

月经期(1-7天):雌激素与孕激素降至最低,子宫内膜脱落出血,体温降低,免疫力下降。经血含血液、子宫内膜碎片及宫颈黏液,正常颜色为暗红色,总量约30-80ml。

卵泡期(8-14天):雌激素上升,子宫内膜增厚,卵泡发育。此阶段代谢旺盛,皮肤状态最佳,适合进行体检或轻量运动。

排卵期(14-16天):黄体生成素(LH)激增触发排卵,体温升高0.3-0.5℃。宫颈黏液变为透明蛋清状,受孕率最高。

黄体期(17-28天):孕激素主导,子宫内膜进入“备战”状态。部分女性出现胀痛、情绪波动等经前综合征(PMS)。

2. 健康周期的判断标准

正常月经应满足以下特征:

周期规律性:相邻周期差异≤7天

经期长度:3-7天

经血特征:无血块(直径<2.5cm)、无异味、无持续腹痛

伴随症状:轻微腰酸或乏力属正常,剧烈疼痛需警惕病理因素

二、月经异常的预警信号与应对

1. 常见异常类型及病因

| 异常表现 | 潜在原因 | 应对优先级 |

|||-|

| 周期>35天或<21天 | 多囊卵巢综合征、甲状腺疾病、压力 | 需1周内就医 |

| 经期>7天或<3天 | 子宫肌瘤、凝血功能障碍、黄体功能不足 | 3日内就医 |

| 经量突然增加50%↑ | 子宫内膜异位症、流产、宫内节育器 | 立即急诊 |

| 非经期出血 | 宫颈病变、排卵期出血、激素类药物影响 | 需专科检查 |

| 痛经影响日常活动 | 原发性痛经(前列腺素过高)或继发性(如腺肌症) | 药物干预+检查 |

2. 居家应急处理方案

突发痛经:热敷下腹部(40-45℃持续20分钟),口服布洛芬(餐后服用,不超过3天)

经量过多:平卧抬高下肢,饮用红枣枸杞红糖水(血糖异常者慎用),记录出血量(1片日用卫生巾≈5ml)

经期腹泻:避免乳制品与高纤维食物,补充电解质水,可服用蒙脱石散(需与药物间隔2小时)

三、全周期健康管理策略

1. 阶段化营养支持

月经期:增加高铁食物(动物肝脏、血制品)、维生素C(促进铁吸收),忌生冷辛辣

卵泡期:补充植物雌激素(豆浆、亚麻籽),提升卵子质量

黄体期:摄入镁元素(深绿色蔬菜、坚果)缓解焦虑,限制咖啡因

2. 运动处方调整

月经期:以低强度有氧为主(如瑜伽、步行),避免倒立、深水游泳

排卵期:最佳运动窗口期,可进行力量训练或高强度间歇运动(HIIT)

黄体后期:降低运动强度,侧重柔韧性训练

3. 特殊人群注意事项

青少年:初潮后2年内周期不规则属正常,但持续闭经超3个月需排查生殖道畸形

围绝经期:周期缩短至<21天可能提示卵巢储备下降,建议检测AMH激素

术后女性:宫腔镜术后出现经量锐减需警惕宫腔粘连,及时复查超声

四、医疗介入的黄金时机

以下情况需在24小时内就诊:

妊娠试验阳性伴出血

单次经量浸透≥8片夜用卫生巾

经期发热(体温>38.5℃)伴恶臭分泌物

痛经伴随坠胀或痛

现代医学提供多元化解决方案,如:

激素调节:短效避孕药(如优思明)可同步调控周期与痤疮

物理治疗:低频电刺激缓解盆腔充血

手术干预:宫腔镜治疗黏膜下肌瘤或息肉

月经周期的科学管理,本质是对生命节律的深度理解与尊重。建议每位女性建立专属的“月经日志”,记录周期长度、经量变化(可采用图表评分法)及伴随症状。当异常信号持续2个周期仍未缓解,请遵循“早筛查、早干预”原则。健康的生活方式配合精准医疗,能让月经这一天然生理机制,真正成为守护女性健康的忠诚哨兵。