阿莫西林是一种广谱青霉素类抗生素,因其抗菌效果显著而被广泛使用。许多人对它的退热机制存在误解,甚至将其等同于普通退烧药盲目服用。本文结合临床研究与用药指南,解析阿莫西林的实际作用原理,并澄清其在退热中的正确角色。

一、阿莫西林的退热机制:间接作用而非直接降温

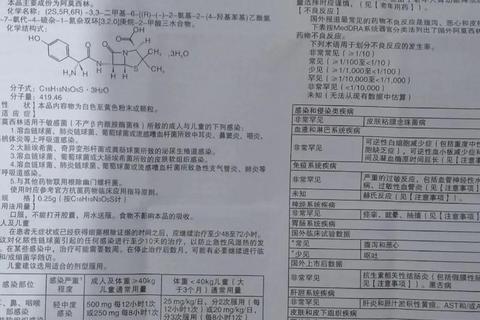

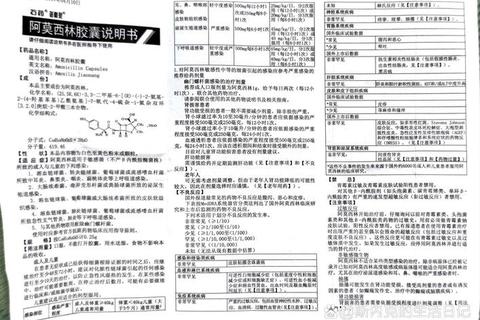

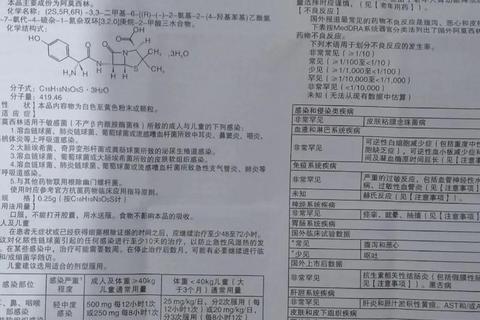

阿莫西林本身并不含有退热成分,其退热作用源于对细菌感染的针对性治疗。当细菌侵入人体引发感染时,病原体释放的毒素和炎性介质(如前列腺素、白介素)会导致体温调节中枢异常,从而引起发热。阿莫西林通过抑制细菌细胞壁的合成,杀灭或抑制病原菌生长,减少炎性物质的释放,最终使体温逐渐恢复正常。

例如,在扁桃体炎、中耳炎等细菌感染中,患者体温升高是免疫系统对抗病原体的反应。阿莫西林通过清除致病菌,消除感染源头,发热症状随之缓解。这一过程通常需要48-72小时,患者需耐心等待药物起效,而非期待立竿见影的退热效果。

二、正确用药:阿莫西林的适应症与禁忌症

1. 适用场景

阿莫西林仅适用于以下细菌感染引发的发热:

上呼吸道感染:如化脓性扁桃体炎、细菌性鼻窦炎、中耳炎;

下呼吸道感染:细菌性肺炎、急性支气管炎;

泌尿系统感染:膀胱炎、肾盂肾炎;

皮肤及软组织感染:蜂窝织炎、脓肿等。

2. 禁忌症与风险

过敏风险:青霉素过敏者禁用,首次使用前需进行皮试。若出现皮疹、呼吸困难或休克,需立即停药并就医。

病毒性感染无效:普通感冒、流感、新冠肺炎等病毒性疾病无需使用阿莫西林,滥用可能破坏肠道菌群平衡,诱发腹泻或耐药性。

特殊人群:孕妇需在医生指导下使用;哺乳期妇女服药期间应暂停哺乳;严重肾功能不全者需调整剂量。

三、体温控制的关键策略

1. 区分感染类型

细菌感染特征:高热(>39℃)、持续不退,伴随脓痰、局部红肿(如扁桃体化脓)或血常规显示白细胞及中性粒细胞升高。

病毒感染特征:体温波动较大,常伴肌肉酸痛、流涕,血常规淋巴细胞比例增高。

2. 退热药的合理使用

当体温超过38.5℃或患者明显不适时,可联合使用非甾体抗炎药(如布洛芬、对乙酰氨基酚)缓解症状。需注意:

避免与阿莫西林同时服用,间隔至少1小时以减少胃肠道刺激。

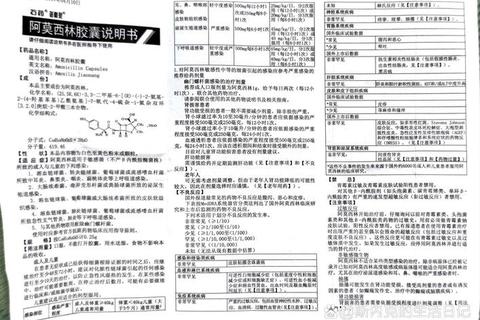

儿童优先选择混悬液或颗粒剂型,剂量按体重精确计算(如20-40mg/kg/天)。

3. 何时需就医

体温持续3天未下降,或退热后反复升高;

出现意识模糊、抽搐、呼吸困难等严重症状;

婴幼儿、老年人或免疫力低下者病情进展迅速。

四、特殊人群的注意事项

1. 儿童用药

剂量计算:按体重20-40mg/kg/天分次服用,颗粒剂需温水冲服,避免呛咳。

剂型选择:婴幼儿吞咽困难时,可选用果味颗粒剂或混悬液,确保剂量准确。

2. 孕妇与哺乳期女性

阿莫西林属FDA妊娠B类药物,必要时可在医生监测下使用,但需警惕念珠菌感染风险。

哺乳期用药可能通过乳汁影响婴儿肠道菌群,建议用药期间暂停母乳喂养。

五、常见误区与科学应对

1. 误区:阿莫西林是“退烧神药”

纠正:阿莫西林仅针对细菌感染,对病毒性发热无效。盲目使用可能掩盖病情,延误治疗。

2. 误区:症状缓解后自行停药

纠正:过早停药易导致细菌未被彻底清除,引发感染复发或耐药性。需严格遵医嘱完成疗程(通常5-7天)。

3. 误区:与益生菌同服增强效果

纠正:阿莫西林会杀死益生菌,两者需间隔2小时以上服用。

六、行动建议:安全用药的日常实践

1. 家庭药箱管理:将阿莫西林与其他退热药分开放置,标注有效期,避免误服过期药物。

2. 用药记录:记录发热时间、最高温度及伴随症状,就诊时提供完整信息以助医生判断。

3. 过敏史告知:就医时主动说明青霉素过敏史,避免处方错误。

4. 预防感染:勤洗手、接种流感疫苗,减少细菌感染风险。

阿莫西林的退热作用建立在对细菌感染的有效控制之上,其本质是抗菌而非退烧。公众需明确其适应症,避免滥用导致耐药菌蔓延。发热时优先观察症状特点,必要时通过血常规等检查明确感染类型,在医生指导下科学用药,才能真正实现安全有效的体温管理。