避孕药物作为现代女性重要的生育管理工具,在发挥高效避孕作用的也可能引发月经周期紊乱等问题。这种由外源性激素介入引发的生理变化,往往让使用者陷入焦虑与困惑——究竟需要多久才能恢复?是否存在健康隐患?本文将系统解析其背后的医学机制,并提供科学应对方案。

避孕药通过外源性雌孕激素干预下丘脑-垂体-卵巢轴,抑制排卵并改变子宫内膜状态。当这种人工调控与个体生理特征产生冲突时,常见三种异常模式:

1. 撤退性出血异常:紧急避孕药导致的激素骤降可能引发不规则出血,约35%使用者会出现提前或延后的撤退性出血

2. 周期紊乱综合征:持续用药者中,约20%出现经期缩短或延长,部分案例显示周期波动可达10天以上

3. 经量形态改变:子宫内膜在药物影响下变薄,导致30%短效避孕药使用者经量减少50%以上,而长效制剂可能引发突破性出血

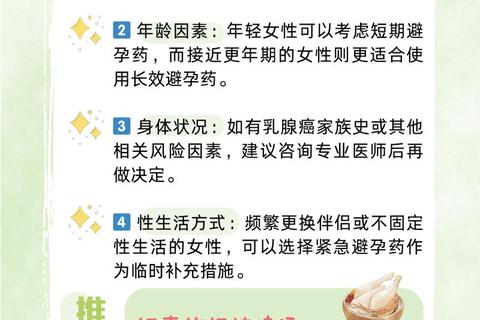

特殊群体需特别注意:青少年因生殖系统尚未成熟,激素干预可能导致更显著的内分泌波动;哺乳期妇女使用孕激素类避孕药可能影响泌乳量。

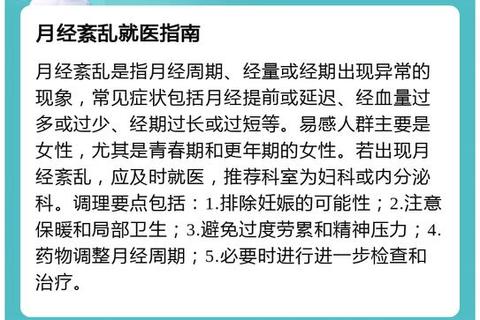

当出现月经异常时,建议通过以下维度进行初步判断:

1. 时间维度

2. 症状特征

3. 用药史分析

4. 实验室检查

第一阶段:观察性调理(异常持续<3个月)

第二阶段:医疗干预(异常持续≥3个月)

1. 药物过渡方案

2. 器质性疾病排查

3. 避孕方式转换

1. 紧急避孕后管理

2. 生育功能恢复期

3. 慢性病患者适配

当出现以下警示症状时需立即就医:持续出血>14天、晕厥伴大量血块排出、剧烈下腹痛放射至肩部。这些可能是异位妊娠或卵巢过度刺激综合征的表现。

理解避孕药与月经周期的动态平衡关系,关键在于建立个体化的监测-干预体系。通过科学认知药物作用机制,配合精准的自我健康管理,绝大多数月经紊乱都能在3-6个月内得到有效控制。建议每6个月进行妇科超声和激素水平评估,在医生指导下实现避孕效益与健康风险的最优平衡。