当体温骤然升高或疼痛难忍时,复方氨林常被用于紧急退热和镇痛。这种药物背后隐藏的复杂机制与潜在风险,却鲜少被公众充分了解。本文将从科学视角解析其作用原理,并针对不同人群提供实用建议,帮助读者在紧急情况下做出更安全的选择。

一、复方氨林的镇痛与退热机制

复方氨林由氨基比林、安替比林和三种成分组成,其作用机制具有多靶点协同特点:

1. 抑制前列腺素合成

氨基比林和安替比林通过抑制环氧合酶(COX)活性,减少前列腺素生成,从而阻断疼痛信号传递并降低体温调节中枢的敏感性。前列腺素是引发炎症、疼痛和发热的关键介质,这种抑制作用可快速缓解头痛、关节痛及高热。

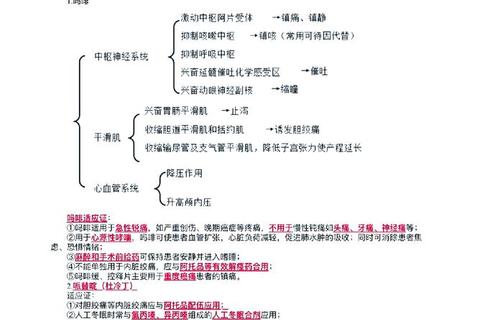

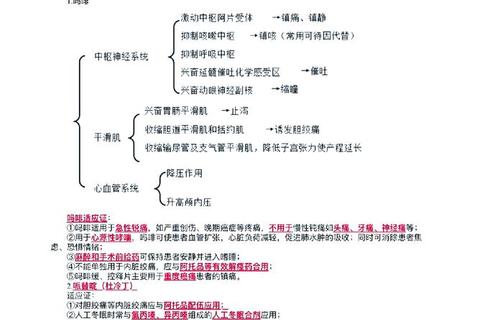

2. 中枢神经系统调节

成分通过增强γ-氨基丁酸(GABA)的神经递质作用,抑制中枢神经兴奋性,起到镇静和辅助镇痛的效果。这种双重机制使其在急性疼痛管理中具有一定优势,但也带来中枢抑制风险。

3. 平滑肌松弛作用

氨基比林可降低平滑肌张力,缓解因感冒或感染引起的肌肉痉挛性疼痛。

二、临床应用场景与争议

(一)适用人群与剂量规范

复方氨林主要用于成人急性高热(>39℃)的紧急处理,尤其适用于普通退热药无效的顽固性发热。

成人:单次肌注2ml,24小时内极量6ml

儿童:虽说明书标注2岁以上可用,但2020年《解热镇痛药专家共识》明确指出,氨基比林存在抑制风险,儿童应禁用,推荐对乙酰氨基酚或布洛芬替代。

(二)疗效与风险的权衡

短期优势:

退热速度快(30-60分钟起效)

对常规药物无效的高热可能有效

长期隐患:

粒细胞缺乏症:氨基比林可抑制造血功能,导致白细胞减少,增加感染风险

过敏反应:5%患者出现皮疹、呼吸困难,严重者发生过敏性休克

肝肾毒性:经肝脏代谢,长期使用可能引发转氨酶升高或肾功能异常

三、特殊人群用药警示

1. 儿童:

抑制风险显著,可能引发中性粒细胞减少甚至再生障碍性贫血

美国FDA早于1977年禁用氨基比林,我国专家共识明确反对用于儿童退热

2. 孕妇:

成分可通过胎盘屏障,增加胎儿畸形风险

妊娠期发热建议物理降温,必要时在医生指导下使用对乙酰氨基酚

3. 慢性病患者:

呼吸功能不全者可能因中枢抑制加重缺氧

肝肾功能异常者需严格监测药物代谢

四、安全用药行动指南

(一)居家应急处理原则

1. 体温分级管理:

<38.5℃:物理降温(温水擦拭、冰袋敷腋下)

≥38.5℃:成人可短期使用复方氨林,但24小时内不超过3次

2. 疼痛缓解替代方案:

非甾体抗炎药:布洛芬(消化道溃疡患者慎用)

局部镇痛:双氯芬酸凝胶外涂

(二)就医指征

出现以下情况需立即停止用药并就诊:

注射后出现胸闷、大汗、血压下降(过敏休克征兆)

发热持续72小时不退或反复升高

发现口腔溃疡、异常瘀斑(可能提示粒细胞缺乏)

(三)药物相互作用禁忌

禁止与地塞米松混合注射:可能加重电解质紊乱

避免与镇静剂联用:会增强中枢抑制,导致呼吸衰竭

五、未来治疗趋势与公众建议

随着医学进步,复方氨林正逐渐被更安全的药物替代:

儿童退热:对乙酰氨基酚混悬液(10-15mg/kg)或布洛芬(5-10mg/kg)

成人顽固性高热:静脉注射赖氨匹林(注意瑞氏综合征风险)

公众健康提示:

家庭药箱中建议储备布洛芬等一线药物,复方氨林仅作为备用紧急药

用药前务必阅读说明书,确认无吡唑酮类过敏史

医疗机构正逐步淘汰该药物,就诊时可主动询问替代方案

在疾病突发时,药物选择关乎生命健康。理解复方氨林的“双刃剑”特性,掌握科学应对策略,才能在最关键时刻守护自身与家人的安全。