在神经退行性疾病谱系中,帕金森病以其复杂的病理机制和治疗挑战备受关注。全球超过1000万患者正与震颤、运动迟缓等症状抗争,而药物治疗作为疾病管理的重要支柱,正在经历从单一药物“对症控制”向联合用药“精准干预”的转变。这种转变不仅体现在药物组合策略的优化上,更反映在长效制剂和靶向疗法的突破性进展中,为患者带来了延缓疾病进程的可能性。

帕金森病的核心病理改变是中脑黑质多巴胺能神经元退变,导致纹状体多巴胺水平降低至正常值的20%-30%。这一过程伴随α-突触白异常聚集形成的路易小体,以及线粒体功能障碍、氧化应激等多重机制。临床上,患者呈现运动症状(静止性震颤、肌强直)和非运动症状(认知障碍、自主神经功能紊乱)的叠加效应,其中约15%的早发型病例在50岁前发病,表现出更强的遗传倾向。

传统左旋多巴治疗虽能短期补充多巴胺,但5年后约50%患者会出现疗效减退或异动症。这种“蜜月期”的终结,促使医学界转向更系统的药物联用策略:通过多靶点干预延长有效治疗时间窗,同时减少单药高剂量带来的副作用风险。

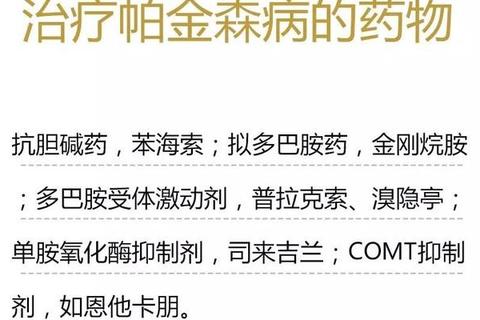

1. 多巴胺能系统协同增效

普拉克索与左旋多巴联用是经典方案,前者作为D3受体激动剂可减少左旋多巴用量达30%,并将每日有效控制时间延长2小时。研究显示,该组合使晚期患者日常生活能力评分改善达40%,且情绪障碍发生率降低25%。对于震颤优势型患者,联用苯海索等抗胆碱药可针对性抑制纹状体乙酰胆碱活性,使震颤幅度减少50%以上。

2. 代谢通路联合阻断

恩他卡朋与左旋多巴的“三重组合”(加入卡比多巴)通过抑制COMT酶,使左旋多巴生物利用度提升70%,并将血半胱氨酸水平控制在安全阈值内,降低神经毒性风险。这种代谢调控策略特别适用于伴有同型半胱氨酸升高的老年患者。

3. 神经保护联合对症治疗

司来吉兰与多奈哌齐的联用方案开创了功能代偿与神经保护并行的新模式。前者通过抑制MAO-B酶减少多巴胺降解,后者作为胆碱酯酶抑制剂改善认知功能,双盲试验证实该方案使患者MMSE评分平均提高3.2分。

1. 持续多巴胺能刺激系统

新型左旋多巴/卡比多巴肠凝胶泵(LCIG)通过经皮空肠输注实现24小时血药浓度稳定,使“关期”时间减少68%,且剂末现象发生率从45%降至12%。这种精准给药方式特别适用于严重吞咽障碍患者。

2. 靶向α-突触白新药

基于FAM171A2受体机制的bemcentinib引发关注。该小分子抑制剂通过阻断α-突触白纤维与神经元结合,在动物模型中使病理蛋白沉积减少60%,且体外实验显示多巴胺能神经元存活率提升40%。其缓释剂型正在Ⅱ期临床试验中验证12小时持续抑制效果。

3. 干细胞衍生疗法的突破

我国自主研发的iPSC来源多巴胺前体细胞疗法完成首例自体移植,12个月随访显示UPDRS-III评分降低22.3%,且未出现免疫排斥。这种细胞替代疗法为多巴胺能系统重建提供了新可能。

基因检测指导的精准用药正在改变治疗范式。对于携带LRRK2或GBA1突变患者,采用尿酸前体药物联合B型单胺氧化酶抑制剂,可使疾病进展速度减缓35%。人工智能辅助的剂量优化系统通过分析3000例用药数据,能将药物调整周期从传统4周缩短至7天,疗效预测准确率达89%。

1. 症状监测:使用可穿戴设备量化震颤频率(>4Hz需警惕病情进展)和步态参数,建立家庭症状日记

2. 用药规范:左旋多巴需空腹服用(餐前1小时或餐后2小时),避免与高蛋白食物同服影响吸收

3. 紧急处理:突发冻结步态时,可尝试节拍器引导或视觉提示跨越;出现幻觉等精神症状需立即就医调整用药

4. 特殊人群:孕妇避免使用麦角类激动剂,儿童患者优先选择金刚烷胺等安全性较高的药物

当前帕金森病治疗已进入“精准联用+长效控制”的新阶段,但个体差异仍是最大挑战。未来研究将聚焦于生物标志物指导的动态治疗方案,以及基因编辑技术对致病蛋白的源头干预。对患者而言,定期神经专科随访(建议每3-6个月)、积极参与康复训练(如太极拳可改善平衡功能达30%),是实现长期疾病管理的关键。 (本文引证临床数据截至2025年3月)