在医疗急救和慢性病管理中,有一种药物常被称作“脱水卫士”,它能在关键时刻为患者争取宝贵的治疗时间。这种药物通过独特的机制快速降低颅内压、缓解脑水肿,同时具备调节体液平衡的作用,但其具体作用原理和使用注意事项却常被公众误解。

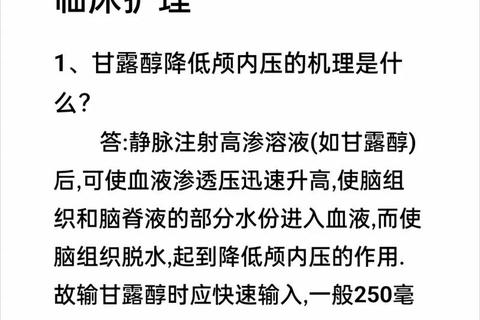

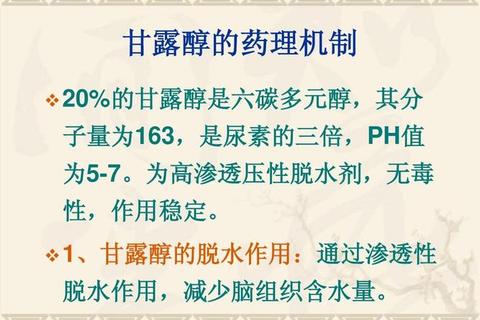

1. 渗透性脱水

当甘露醇进入血液循环后,其高渗特性(20%溶液的渗透压约为正常血浆的5倍)会形成强大的渗透梯度。在正常脑组织中,由于血脑屏障完整,甘露醇无法进入脑实质,只能通过“吸水”作用将脑组织中的水分拉回血管内,使正常脑组织体积缩小约2%。但对于已受损的脑组织(如脑出血或创伤区域),血脑屏障破坏使甘露醇可直接作用于细胞内,这种差异化的脱水特性使其既能有效降颅压,又不会过度干扰损伤区域。

典型场景: 当患者突发剧烈头痛伴呕吐时,静脉输入的甘露醇在15分钟内即可起效,30-60分钟达到作用高峰,为后续手术或检查赢得时间。

2. 双重利尿作用

甘露醇的利尿机制包含两个层面:

临床数据表明,每输注100g甘露醇可使约2000ml细胞内液转移至循环系统,这种特性使其在预防急性肾衰竭中具有特殊价值。

1. 危急病症的急救

2. 慢性病管理

1. 禁忌警示

2. 特殊人群调整

3. 联合用药策略

1. 结晶处理误区

当药液出现结晶时,正确做法是将输液袋浸入50℃温水(非沸水)直至晶体完全溶解,冷却至体温后再使用。错误的热处理会导致药物分解。

2. 脱水≠治疗脑水肿

需明确甘露醇仅是通过转移水分暂时降颅压,对脑水肿的病因治疗仍需配合抗感染、手术等根本性措施。

3. 输液速度迷思

对于心功能不全者,将常规20分钟的输注时间延长至40分钟,配合中心静脉压监测,可减少心衰风险。

当出现以下情况时需立即就医:使用后头痛加剧、尿量突然减少(<0.5ml/kg/h持续2小时)或意识状态改变。建议家属记录用药时间、剂量和症状变化,这些信息对医生调整治疗方案至关重要。

对于需要长期使用的患者,每周至少进行2次电解质检测,每月评估肾功能。居家护理时可准备便携式电子秤,通过监测每日体重变化(波动>1kg需警惕水钠失衡)实现早期预警。这种既专业又贴近生活的管理方式,能让药物真正成为守护健康的利器。