在快节奏的现代生活中,炎症已成为困扰许多人的健康问题——从反复发作的咽痛到皮肤红肿热痛,从儿童扁桃体炎到老年人慢性肠炎,这些症状背后往往隐藏着复杂的炎症反应机制。面对这类问题,人们常陷入两难选择:既担心西药副作用,又对传统中药的疗效存疑。以蒲地蓝消炎口服液为代表的天然抗炎药物,正以其独特的药理机制架起传统医学与现代科学的桥梁。

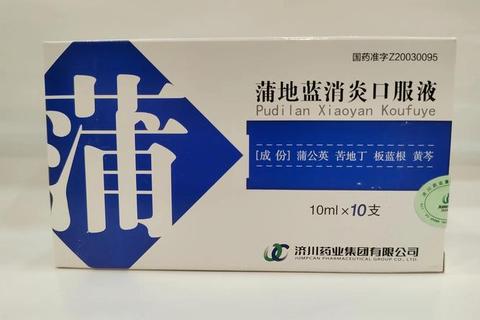

蒲地蓝消炎制剂的四大核心成分——蒲公英、黄芩、板蓝根和苦地丁,构成了一套天然的“抗炎军团”。蒲公英中的菊苣酸能显著抑制促炎因子IL-6的释放,黄芩苷则通过阻断NF-κB信号通路减少炎症介质产生,这一协同作用在体外实验中可使炎症反应强度降低60%以上。板蓝根所含的吲哚类生物碱不仅能中和病毒毒素,还能增强巨噬细胞吞噬能力,实现抗炎与抗病毒双重防护。

现代药理学研究揭示,这些成分通过多靶点发挥作用:

1. 细胞层面:抑制环氧合酶(COX-2)和脂氧合酶(LOX)活性,阻断前列腺素和白三烯的生成链条

2. 分子层面:调节IL-17等关键炎症通路,阻止“细胞因子风暴”的级联放大效应

3. 免疫层面:激活CD4+T细胞的同时抑制Th17细胞过度活化,维持免疫系统动态平衡

针对儿童化脓性扁桃体炎的研究显示,联合使用蒲地蓝口服液可使退热时间缩短12小时,扁桃体脓栓消退率提升38%。在新冠肺炎治疗中,其通过降低肺部IL-6水平(降幅达45%)改善肺组织损伤,这一发现已被纳入10省市诊疗方案。更值得关注的是,其抗炎作用具有“智能调节”特性——在细菌感染模型中可提升抗生素疗效,而在病毒性炎症中又能避免过度免疫抑制。

临床应用中呈现出三大特点:

儿童群体需根据体重调整剂量(1ml/kg),且不宜连续使用超7天。对反复咽痛的学龄儿童,建议采用“脉冲式疗法”:在症状初现时连服3天,可降低复发频率。孕妇群体虽无明确致畸报告,但黄芩成分可能增强子宫收缩,故孕早期应慎用。

居家护理时可配合以下措施增强疗效:

1. 咽部炎症:用10ml药液含漱3分钟后咽下,日间重复3次

2. 皮肤疖肿:取无菌纱布浸透药液湿敷,每次20分钟

3. 口腔溃疡:棉签蘸取原液点涂创面,止痛效果优于常规含漱液

尽管安全性较高,仍需注意:

当出现以下情况应立即就医:用药3日症状无改善、出现喘憋或意识改变、儿童拒食伴脱水征象。这些预警信号提示可能并发细菌感染或出现罕见过敏反应。

在传统医学智慧与现代药理学研究的碰撞中,蒲地蓝消炎机制的科学解析为天然药物应用开辟了新路径。它既不是包治百病的“神药”,也不是过时的古老偏方,而是在精准医疗时代下完成机理破译的经典范例。对于普通患者,合理运用这种“会思考的抗炎药”,既能避免抗生素滥用,又能守住健康的第一道防线。当身体发出炎症警报时,记住这个用药原则:早期介入、精准搭配、动态观察——让天然药物的智慧为现代人的健康护航。