月经周期是女性生殖健康的重要指标,而周期长短的个体差异往往引发担忧。部分女性发现自己的周期仅22天,可能产生疑问:这是否正常?周期缩短是否意味着健康风险?

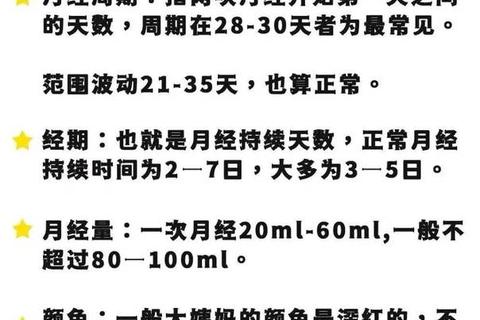

月经周期的调节依赖于下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)的精密协作。正常周期范围为21-35天,22天属于正常下限。周期差异主要源于卵泡发育速度:卵泡成熟快则周期短,反之则长。黄体期通常固定为14天,因此周期缩短多与卵泡期提前排卵有关。

值得注意的是,女性一生中排卵数量仅占卵泡总量的0.1%,因此22天周期不会加速卵子耗尽,更不意味着提前衰老。但若周期突然缩短或伴随异常症状,则需警惕病理因素。

生理性原因:

病理性警示信号:

1. 黄体功能不全:黄体期不足12天,导致经前点滴出血,可能影响受孕

2. 甲状腺功能异常:甲亢患者中30%出现月经周期缩短

3. 多囊卵巢综合征:约15%患者出现不规则周期缩短

4. 子宫病变:黏膜下肌瘤或息肉导致内膜脱落异常

5. 医源性因素:紧急避孕药或激素替代疗法的副作用

特殊人群注意事项:

自我监测要点:

1. 记录连续3个月经周期起止日期

2. 观察经血特征:正常为暗红色无血块,单周期卫生巾用量≤20片

3. 基础体温测定:排卵后体温应上升0.3-0.5℃并维持12-14天

需立即就医的情况:

临床诊断流程通常包括:性激素六项(月经第2-4天检测)、甲状腺功能、盆腔超声及宫腔镜检查。

生活方式干预:

医学干预手段:

1. 黄体支持:地屈孕酮10mg/日(月经第14-25天)改善黄体功能

2. 周期调控:低剂量复方口服避孕药(如炔雌醇20μg)

3. 病因治疗:宫腔镜切除黏膜下肌瘤后,60%患者周期恢复正常

中医辅助疗法:

建议30岁以上女性每年进行:

临床数据显示,规范管理下80%的功能性周期缩短可在3-6个月内改善。关键在于区分生理变化与病理信号,既不过度焦虑,也不忽视潜在风险。建立个体化的健康档案,结合现代医学检测与传统体质辨识,方能实现精准调控。