新生儿吐奶是许多家庭面临的常见问题,虽然大部分情况属于生理现象,但背后的原因与应对方式却暗藏科学细节。一个刚喝完奶的婴儿突然将奶液从口鼻喷出,这样的场景往往让家长手足无措——是喂养不当还是疾病信号?何时需要警惕?科学处理能有效降低风险。

新生儿胃部呈水平位,容量仅30-60毫升,相当于一颗小草莓的大小。食管与胃连接的贲门括约肌发育不全,如同未拧紧的瓶盖,当胃内压力稍增时,奶液就容易反流。这种特殊解剖结构导致约50%的婴儿在出生后前3个月出现吐奶现象。

典型表现:

这些生理性吐奶多发生在喂奶后20分钟内,奶液呈白色或微凝乳状,无异味。

超过60%的吐奶与喂养方式相关。母乳喂养时若含乳姿势不正确,会导致婴儿吸入过多空气;奶瓶喂养时流速不当(每分钟超过20-30毫升)会超过婴儿吞咽能力。

关键风险点:

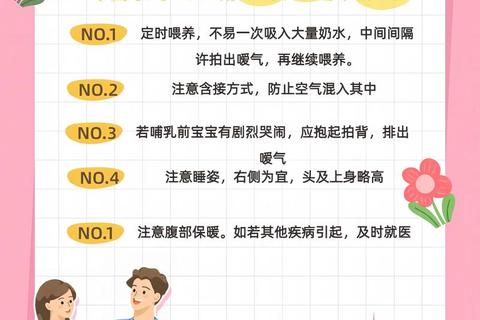

1. 喂养姿势:平躺喂奶使奶液更难进入肠道,建议采用45°斜抱姿势,头部高于胃部

2. 奶嘴选择:奶瓶喂养时,奶嘴孔倒置应呈现每秒1滴的流速,过大会导致呛咳,过小则增加吞气量

3. 拍嗝时机:分段拍嗝效果优于喂奶后单次拍嗝,每喂50毫升配方奶或单侧哺乳后即可轻拍背部

实验数据:对比研究发现,采用分段拍嗝的婴儿吐奶频率降低43%,且呛咳发生率下降28%。

当吐奶伴随特定症状时,需警惕消化道畸形、感染等病理因素。先天性幽门狭窄患儿呕吐物可喷射至1米外,呈现酸臭味;肠道梗阻时呕吐物可能含黄绿色胆汁。

就医指征:

案例警示:一名3月龄婴儿因反复吐奶就诊,最终确诊为牛奶蛋白过敏,更换深度水解奶粉后症状消失,这类案例占病理性吐奶的18%。

呛奶应急处理:

立即将婴儿转为侧卧位,用掌根快速叩击肩胛骨连线处(避开脊柱),每次连续5下。若面色发绀,采用“海姆立克婴儿法”——单手托住婴儿下颌,使其俯卧在前臂,头部低于躯干,另一手掌根拍背。

三级预防策略:

1. 基础预防:喂奶后保持斜坡卧位(倾斜15-30°),使用防胀气奶瓶

2. 进阶护理:腹部按摩(顺时针绕脐周轻压)促进肠道蠕动,每次3-5分钟

3. 医学干预:持续性反流可短期使用藻酸盐制剂,在胃内形成泡沫屏障防止反流

研究显示,系统执行上述措施的家庭,婴儿吐奶相关就诊率降低67%。

早产儿因贲门肌力更弱,建议:

当吐奶成为育儿的日常挑战时,科学认知与精准应对能显著提升照护质量。记录每日吐奶次数、性状及关联事件,将帮助医生快速判断病情。记住,70%的婴儿在添加辅食后(5-6月龄)吐奶自然缓解,耐心观察与正确护理是度过这个阶段的关键。