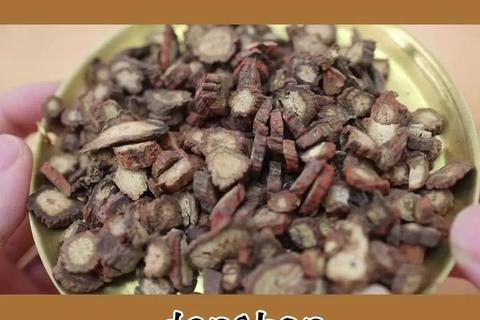

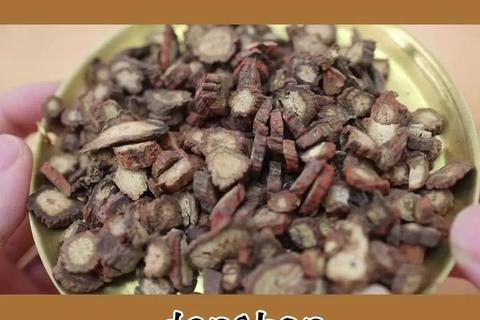

丹参作为传统中药材的代表之一,其根茎在中医典籍中早有记载,被用于“活血化瘀、安神止痛”。现代研究揭示,丹参的活性成分如丹参酮、丹酚酸等,通过多靶点机制作用于人体,尤其在心血管疾病、炎症调控及神经保护中展现独特价值。本文结合科学证据,解析其作用机制及临床应用,帮助公众科学认知其功效与使用规范。

一、丹参的核心作用机制

丹参的活性成分分为脂溶性(如丹参酮Ⅰ、ⅡA)和水溶性(如丹参素、丹酚酸B)两大类,二者协同作用,形成多层次的治疗效果。

1. 心血管系统的保护作用

改善微循环与抗血栓:丹参素通过抑制血小板聚集、降低血液黏度,减少血栓形成风险。研究发现,丹参素可调节PI3K/Akt信号通路,减轻心肌缺血再灌注损伤,缩小梗死面积。

扩张血管与降脂:丹参酮ⅡA能激活钙激活钾通道,舒张冠状动脉,增加心脏供血。丹参多酚酸通过抑制低密度脂蛋白氧化,减缓动脉粥样硬化进程。

2. 抗炎与抗氧化应激

丹参中的丹酚酸B具有强效抗氧化能力,能清除自由基,抑制脂质过氧化反应。实验表明,丹参素通过抑制TLR4/IL-6/STAT3通路,减少炎症因子(如IL-6、TNF-α)释放,改善慢性炎症状态。

3. 神经与肝脏保护

神经修复:丹参素可调节神经细胞钙离子平衡,减轻缺血性脑损伤后的线粒体功能障碍,降低细胞凋亡率。

抗肝纤维化:丹参通过抑制肝星状细胞增殖,减少胶原沉积,延缓肝硬化进展。

二、丹参的临床应用范围

1. 心血管疾病

冠心病与心绞痛:复方丹参滴丸(含丹参、三七、冰片)被广泛用于缓解胸闷、胸痛,其机制包括扩张血管、改善心肌供血。临床数据显示,联合西药可显著降低患者心绞痛发作频率。

心肌梗死与再灌注损伤:丹参多酚酸盐注射液通过激活PPARγ/Nrf2通路,减少氧化应激,保护心肌细胞。

2. 脑血管疾病

丹参注射液可改善脑卒中患者的脑血流,减轻脑水肿。研究显示,其通过抑制血小板活化和白细胞黏附,降低脑梗死面积。

3. 慢性疾病与亚健康调理

糖尿病并发症:丹参的抗氧化作用可减轻高血糖引起的血管内皮损伤,辅助控制糖尿病肾病。

肝病与免疫调节:丹参素抑制肝纤维化,同时调节免疫功能,用于慢性肝炎辅助治疗。

4. 妇科与皮肤疾病

月经不调与痛经:丹参活血化瘀作用可调节子宫微循环,缓解经期腹痛。

银屑病与瘢痕修复:丹参素抑制血管内皮通透性升高,减少炎症因子释放,改善皮肤病变。

三、使用注意事项与特殊人群建议

1. 合理用药原则

剂量与疗程:复方丹参片等中成药需按说明书或医嘱服用,长期使用可能引起低钾血症、胃肠道不适。

药物相互作用:避免与抗凝血药(如华法林)联用,以防出血风险增加。

2. 特殊人群禁忌

孕妇与哺乳期女性:丹参活血作用可能增加流产风险,需禁用。

消化道疾病患者:冰片成分可能刺激胃黏膜,胃炎、胃溃疡患者慎用。

3. 家庭应急与就医指征

突发胸痛或头晕:若服用丹参制剂后症状未缓解,或出现心悸、呼吸困难,应立即就医。

慢性病管理:心血管疾病患者需定期监测血压、血脂,不可依赖单一中药替代规范治疗。

四、日常保健与科学选择

1. 食疗推荐

山楂丹参茶:丹参6克+山楂10克煮水,适合血脂偏高者辅助调理。

丹参芹菜粥:丹参15克+芹菜250克煮粥,适合高血压患者日常食用。

2. 制剂选择建议

急症优先选注射剂:如丹参多酚酸盐用于急性心绞痛。

慢性病多用口服剂:复方丹参滴丸便于携带,适合长期调理。

丹参的药用价值跨越传统经验与现代科学,但其应用需基于个体化评估。普通公众应避免盲目跟风“清血管”等夸大宣传,在医生指导下合理使用,结合健康饮食与运动,才能最大化其健康效益。