月经是女性健康的“晴雨表”,但当经期缩短、经量减少甚至点滴即净时,许多人会陷入焦虑:这是正常现象还是疾病的信号?数据显示,约30%的育龄女性曾经历不同程度的月经量少,其中部分可能发展为闭经或不孕。这种看似微小的变化,往往隐藏着内分泌失调、生殖系统疾病或亚健康状态的风险。

正常月经量为5-80ml,相当于每天更换4-6片卫生巾。当经期总量少于5ml(约浸透1片日用卫生巾)或持续时间不足2天,即可判定为月经过少。典型症状包括:

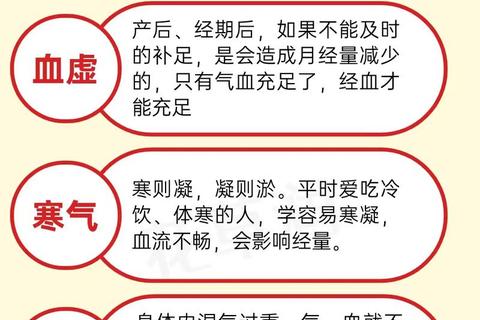

中医认为月经量少源于“冲任失调”,具体分为四型:

现代医学发现,人流术后宫腔粘连、多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常等疾病是导致经量锐减的常见诱因。2023年《妇科内分泌诊疗指南》指出,超过60%的月经过少病例与卵巢储备功能下降有关。

气血虚者适用八珍汤(党参15g、白术10g、当归12g);血瘀型推荐桃红四物汤(桃仁9g、红花6g);肾虚患者可选择归肾丸(菟丝子20g、杜仲15g)。临床数据显示,连续服用3个月经周期有效率可达78%。

艾灸关元、三阴交等穴位,每周3次,可提升子宫血流速度42%。痛经伴量少者,配合中药足浴(艾叶30g、红花15g煮沸)能显著缓解症状。

每日摄入铁元素不低于18mg,推荐猪肝(22.6mg/100g)、黑木耳(97.4mg/100g)等高铁食物。痰湿体质者可用茯苓15g、陈皮6g代茶饮,避免甜腻糕点。

22:00前入睡能维持褪黑素正常分泌,连续3个月规律作息可使月经周期稳定性提高35%。建议采用“番茄工作法”,每工作45分钟闭目调息5分钟。

对于卵巢功能减退者,口服雌孕激素(如戊酸雌二醇+地屈孕酮)连续3个月,可使子宫内膜厚度增加2.5mm。

人流术后宫腔粘连患者,行宫腔镜下粘连分离术,术后妊娠率可达63%。需配合雌二醇凝胶促进内膜修复。

每周进行3次快走(每次30分钟)配合凯格尔运动,能增强盆底肌力,改善子宫血液循环。体脂率超过28%者,建议增加游泳等有氧运动。

正念冥想每日15分钟,持续8周可使压力激素皮质醇水平下降27%。推荐使用“情绪温度计”记录每日心情波动,及时发现焦虑诱因。

出现以下情况需立即就医:

月经调理是系统工程,需要3-6个月观察周期。建议建立“月经健康档案”,记录经期症状、用药反应及检查结果。当自我调理3个月无效时,应及时进行性激素六项、AMH检测和宫腔镜检查。记住,规律的月经不仅关乎生育能力,更是全身健康的缩影——早干预、早治疗,才能守住这份女性专属的健康密码。