月经周期是女性健康的晴雨表,当身体出现异常信号时,往往通过经血的变化发出警示。有些女性发现自己的月经总是提前报到,经色鲜红且伴有灼热感,甚至出现非经期出血淋漓不尽的情况,这些现象背后可能隐藏着中医所说的「血热」证候。这种体质失衡若不及时调理,可能从月经先期发展为更严重的崩漏病症,给生活带来持续困扰。

血热型月经不调主要表现为月经周期缩短至21-24天,经血质地黏稠如番茄酱般浓稠,颜色呈现鲜红或深红色,部分患者经血中夹杂紫红色血块。伴随的体征包括持续性手足心发热、夜间盗汗浸湿睡衣、晨起口苦咽干等。当病情进展至崩漏阶段,出血模式发生质变:可能出现经血暴下如注,单次出血量超过80ml(约浸透20片日用卫生巾),或点滴出血持续半个月以上,部分患者两种出血模式交替出现。

需要警惕的是,这类体质人群在非经期可能出现「热象迁移」现象:反复发作的口腔溃疡、面部痤疮此起彼伏、夜间睡眠质量骤降等,都是体内虚火外越的表现。曾有案例显示,一位32岁女性因长期熬夜工作,初期仅表现为月经提前3-5天,半年后发展为经间期出血持续10余天,血红蛋白降至80g/L,确诊为无排卵性功血合并中度贫血。

中医理论揭示,这种异常的出血模式本质是「阳盛阴虚」导致的血液妄行。现代研究显示,血热体质者存在血管内皮生长因子(VEGF)过度表达、血小板聚集功能异常等情况。具体形成机制包含三个层面:

1. 阴虚生热型

长期精神压力或过度节食导致阴液耗损,形成「干柴遇星火」体质。这类患者基础体温常比常人高0.3-0.5℃,但检测性激素六项可能显示黄体期孕酮水平偏低。舌象特征为舌体瘦小、舌面有裂纹,如龟背纹路般分布。

2. 肝郁化火型

情绪压抑犹如「压力锅效应」,肝气郁结转化为实火。这类人群经前胀痛明显,可能触及结节,脉象呈现琴弦般的弦数特征。研究发现其血清IL-6等炎性因子水平显著升高。

3. 饮食积热型

过量摄入麻辣火锅、烧烤等辛燥食物,相当于给身体安装「加热器」。此类患者常伴随便秘、小便黄赤,舌苔黄厚如铺满姜末,大便隐血试验可能呈阳性。

急症期的止血要诀:

当出现血崩时,可立即按压隐白穴(足大趾内侧甲角旁0.1寸),配合耳穴贴压子宫、内分泌、脾等反射区。中药急症推荐使用含有地榆炭、侧柏叶的止血方剂,研究发现这些药物能缩短凝血酶原时间达30%。若出血量超过正常月经量2倍,或出现头晕心悸等贫血症状,需及时就医进行诊断性刮宫。

稳定期的调理方案:

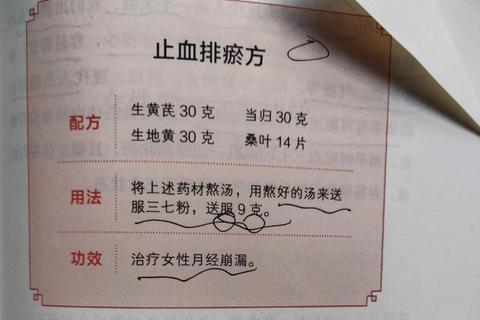

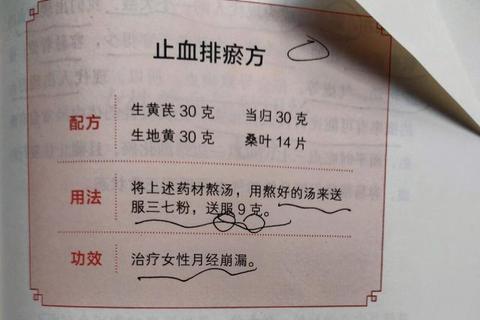

基础方剂推荐:

药膳食疗:

生活方式重塑:

建立「凉血作息表」:

饮食上增加莲藕、菱角等水生植物摄入,限制桂圆、荔枝等热性水果。

孕妇若出现异常出血需立即排查胎漏,可通过HCG检测和超声检查鉴别。更年期女性在滋阴同时要注重健脾,推荐食用山药小米粥搭配桑寄生茶。青春期少女建议配合耳穴疗法,选取肾、内分泌等穴位进行磁珠按压。需要特别提醒的是,长期服用避孕药人群出现月经紊乱时,应先停药观察2个月经周期再行辨证。

预防血热型月经病的关键在于建立「人体散热系统」。建议每季度进行舌诊自检,当发现舌质持续红绛时,及时饮用菊花决明子茶进行干预。已确诊患者应建立月经日记,记录出血模式、伴随症状及用药反应,复诊时提供完整数据链供医生调整方案。通过这种「监测-干预-再评估」的闭环管理,多数患者能在3-6个月周期内重建正常月经节律。