新生儿出生后的头几个月常因肠胀气出现哭闹不止、睡眠不安等情况,这是新手父母最焦虑的问题之一。据统计,约30%的婴儿在2-4周龄时会出现明显胀气症状,多数情况属于生理性过程,但也需要科学应对才能缓解宝宝的不适。

1. 腹部体征

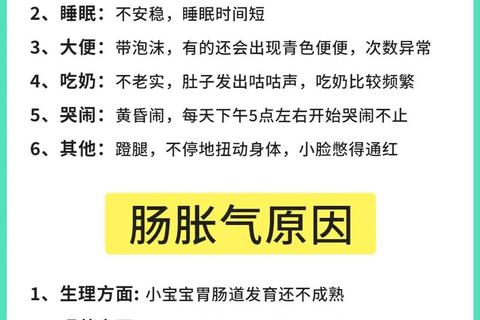

2. 行为表现

3. 消化异常

1. 生理因素

新生儿肠道神经发育不完善,肠道蠕动不协调,导致气体滞留。这种"肠胃发育期"通常在出生后3-4个月逐渐改善。

2. 喂养相关因素

3. 环境因素

哭闹时吞咽空气、腹部受凉等情况会加剧胀气。

1. 黄金三分钟排气法

将宝宝俯卧在前臂实施"飞机抱",手掌托住胸腹部,另一只手轻拍背部。这种体位能利用重力促进肠道气体排出,70%的宝宝在5分钟内停止哭闹。

2. 热敷与按摩组合疗法

3. 体位排气技巧

4. 药物辅助方案

西甲硅油(每次0.3ml)可物理性分解气泡,益生菌制剂(如双歧杆菌)建议在医生指导下使用,对母乳喂养儿效果更显著。

1. 喂养方式革新

2. 母亲饮食管理

需重点规避的产气食物包括:

3. 规律作息建立

实施3小时喂养周期,避免"一哭就喂"。记录喂养日志可发现个体化规律,如某些婴儿在晨间消化能力更强。

当出现以下情况时需立即就医:

1. 连续8小时无排尿或排便

2. 呕吐物含绿色胆汁或血丝

3. 体温超过38℃伴腹部板状硬

4. 哭闹伴随皮肤出现大理石样花纹

1. 运动方案

每日实施3次排气操,重点动作包括:

2. 环境优化

使用白噪音发生器(50-60分贝),维持室温24-26℃,这些措施可使哭闹时间减少35%。

新生儿肠胀气是成长过程中的常见挑战,但90%以上的案例通过科学护理可在3个月内自愈。关键在于保持观察的细致性和护理的持续性,当常规措施效果有限时,及时寻求儿科医生的个性化指导,才能帮助宝宝平稳度过这个特殊发育阶段。