维生素作为人体必需的微量营养素,其补充方式与时间直接影响着吸收效果和健康收益。许多人在服用维生素时存在“随手吞服”的误区,却不知科学的时间选择能减少浪费、规避风险,甚至提升药效。本文从营养学机制出发,结合最新研究证据,解析不同维生素的最佳服用策略。

一、维生素分类与吸收机制差异

维生素根据溶解特性分为水溶性(维生素B族、C)和脂溶性(维生素A、D、E、K)两大类,其吸收路径直接影响服用时间的选择。

1. 水溶性维生素的代谢特点

通过小肠直接吸收,无需脂肪参与,但代谢快、易流失(如维生素C在体内半衰期仅约30分钟)。

典型代表:维生素C、B1、B2、B6、B12、叶酸等。

误区纠正:虽然饭前饭后均可服用,但分次补充(如早中晚各一次)比单次大剂量更有效。

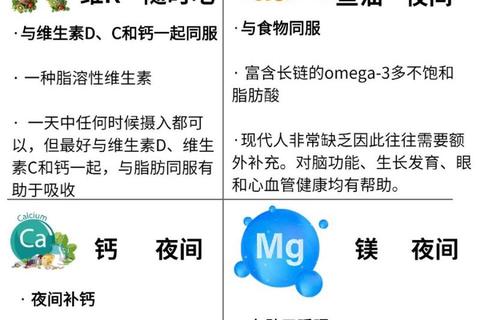

2. 脂溶性维生素的依赖机制

必须与膳食脂肪结合形成乳糜微粒,通过淋巴系统进入血液循环。

典型代表:维生素A(视黄醇)、D(钙化醇)、E(生育酚)、K(叶绿醌)。

关键提示:空腹服用可能导致吸收率下降50%以上,需随餐或餐后30分钟内补充。

二、科学服用时间的精细化建议

(一)脂溶性维生素:餐后黄金30分钟

最佳时机:午餐或晚餐后半小时内,搭配含5-10g脂肪的餐食(如牛奶、坚果、肉类)。

特殊场景:若饮食偏清淡,可饮用全脂牛奶辅助吸收。

风险提示:长期过量可能蓄积中毒,如维生素A过量导致肝损伤,维生素D过量引发高钙血症。

(二)水溶性维生素:分次补充优于集中服用

常规建议:维生素C餐后服用可减少胃刺激,每日总量≤2000mg,分2-3次补充。

B族维生素的昼夜节律:

维生素B1、B6建议早晨空腹服用,有助于提升日间能量代谢。

维生素B12需与维生素C间隔2小时以上,避免相互干扰。

(三)复合维生素的平衡策略

混合型补充剂:优先选择餐后服用,兼顾脂溶性成分的吸收需求。

咖啡与茶的禁忌:所有维生素需与含咖啡因饮品间隔1小时,避免多酚类物质抑制吸收。

三、特殊人群的个性化方案

1. 孕妇群体

需严格控量:维生素A每日上限3000IU,过量可能致畸;叶酸建议早餐后服用,配合谷物提升吸收。

2. 慢性病患者

糖尿病:维生素B1与降糖药间隔1小时,避免影响血糖监测。

胃肠疾病:胃溃疡患者避免空腹服用维生素C,建议改为餐中。

3. 儿童与老年人

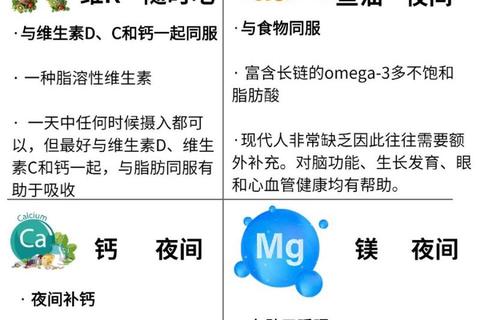

儿童:维生素D建议早餐后服用,搭配钙剂增强骨骼健康。

老年人:维生素B12选择舌下含片,弥补胃酸分泌不足导致的吸收障碍。

四、常见误区与健康风险警示

1. “维生素当零食”的潜在危害

维生素C日服>2000mg可能诱发肾结石,维生素E过量增加出血风险。

典型案例:某女性每日补充500mg维生素C,半年后出现胃黏膜糜烂。

2. 天然食物与补充剂的优先级

深绿色蔬菜(如菠菜)的维生素K含量是补充剂的10倍,且含协同吸收的植物营养素。

替代风险:用维生素片代替蔬果可能缺乏膳食纤维和抗氧化物质。

五、行动建议与健康管理清单

1. 三步自测法判断是否需要补充

记录一周饮食,对照《中国居民膳食指南》缺口分析。

检测血清维生素水平(如25-羟维生素D)。

观察体征:反复口腔溃疡可能提示B族缺乏,夜盲症需警惕维生素A不足。

2. 家庭备药指南

| 维生素类型 | 存储要求 | 有效期 |

|||-|

| 脂溶性 | 避光、阴凉 | 开封后6个月 |

| 水溶性 | 干燥、25℃以下 | 开封后3个月 |

3. 就医信号:出现持续头痛、异常出血、尿液深黄等症状,立即停用并就诊。

维生素的服用时间不仅是简单的“饭前饭后”选择,更需结合个体代谢特点、膳食结构和健康状态进行动态调整。建立“评估-补充-监测”的闭环管理,才能让每一粒维生素真正转化为健康收益。当存在基础疾病或特殊生理状态时,建议通过临床营养科制定个性化方案,实现精准营养干预。