新生儿一天排便十几次的情况常常让新手父母手足无措。这种高频排便可能是正常的生理现象,也可能是疾病的信号。本文从症状、病因、诊断及应对策略等角度,系统解析母乳性腹泻与病理性腹泻的差异,帮助家长科学应对。

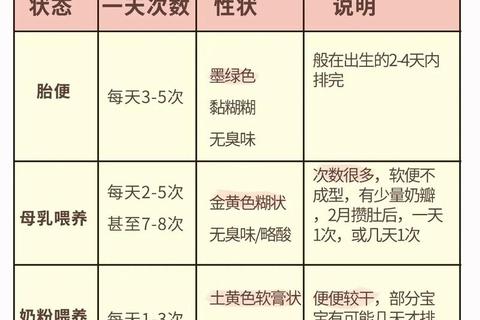

新生儿腹泻的鉴别需结合大便性状、伴随症状及生长发育综合判断。

1. 母乳性腹泻(生理性腹泻)

2. 病理性腹泻

母乳性腹泻的三大诱因

① 母乳成分影响:前列腺素E2含量过高促进肠道蠕动;乳糖酶不足导致乳糖不耐受。

② 母亲饮食因素:高脂肪、高蛋白饮食增加母乳渗透压。

③ 肠道菌群特点:双歧杆菌占比不足,消化功能未成熟。

病理性腹泻的常见病因

家庭自检三步法

1. 记录大便日记:用手机拍摄大便照片,记录每日次数、性状变化。

2. 观察伴随体征:测量体温,检查口腔湿润度及尿布湿度(6小时内无尿提示脱水)。

3. 体重监测:每周固定时间称重,生理性腹泻体重增长曲线正常。

医学诊断流程

母乳性腹泻的应对策略

▶ 母亲饮食调整:减少油脂摄入,增加小米粥、绿叶蔬菜等纤维素食物。

▶ 臀部护理:每次排便后用温水清洗,涂抹含氧化锌的护臀霜。

▶ 暂时改用低乳糖配方奶粉2-3天,逐步恢复母乳。

病理性腹泻的紧急处理

▶ 口服补液盐(ORS)预防脱水,按50ml/kg体重分次喂服。

▶ 停用普通奶粉,换用深度水解蛋白奶粉(过敏患儿)或无乳糖奶粉(感染患儿)。

▶ 出现嗜睡、眼眶凹陷、四肢冰冷等重度脱水症状。

▶ 血便、持续呕吐超过12小时。

母乳喂养的优化建议

病理性腹泻的预防要点

新生儿腹泻的鉴别需要家长保持冷静观察与科学干预。母乳性腹泻多属于发育阶段的适应性反应,而病理性腹泻可能危及生命。掌握“三看原则”——看精神、看大便、看体重,既能避免过度治疗,也能及时识别风险。当无法明确判断时,携带新鲜大便样本(1小时内)就医是最稳妥的选择。