褪黑素作为近年来热门的助眠产品,被许多人视为改善睡眠的“救星”。随着使用人群的扩大,其潜在的副作用也逐渐浮出水面。一位28岁的程序员在连续服用褪黑素三个月后,发现自己白天频繁头晕、工作时注意力涣散,甚至在停药后出现更严重的失眠——这并非个例,而是褪黑素使用不当引发的典型后果。

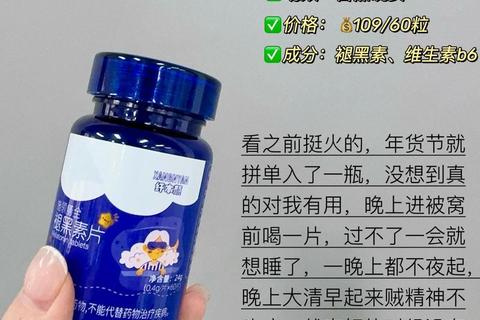

褪黑素是人体松果体分泌的天然激素,通过调节昼夜节律帮助入睡。健康人群在黑暗环境下会自然分泌足够的褪黑素,但长期熬夜、跨时差工作或老年群体可能出现分泌不足,此时短期补充确实能改善睡眠。超过生理需要的剂量(通常超过0.3-1mg)或长期使用,会打破人体原有的激素平衡,引发多种不良反应。

约30%的使用者报告服用后出现头晕、头痛,尤其在起床或突然改变体位时加剧。这是由于褪黑素影响脑血管收缩和血压调节。嗜睡则更为普遍,部分人群甚至在次日白天持续昏沉,影响驾驶或精密操作。

高危人群:低血压患者、脑血管疾病史者、需高度集中注意力的职业从业者。

外源性褪黑素会抑制自身分泌功能。研究发现,连续使用3个月以上,人体松果体的褪黑素产量可能下降50%。更严重的是,它可能干扰性腺激素(如促卵泡激素、睾酮),导致女性月经紊乱或男性减退。青少年长期使用甚至可能延迟青春期启动。

长期依赖者中,约25%在停药后出现比原先更严重的入睡困难、睡眠浅或早醒。这种“反跳性失眠”源于人体逐渐丧失自主调节睡眠周期的能力。案例显示,一名45岁女性在服用褪黑素两年后,即使通过行为疗法调整,仍需要6个月才能恢复自然睡眠节律。

1. 短期低剂量原则:

2. 行为疗法优先:

3. 警惕“天然”误区:

4. 医学介入信号:

褪黑素如同一把双刃剑,短期合理使用能缓解睡眠危机,但盲目依赖可能付出更大健康代价。当我们将睡眠改善寄托于外源激素时,不妨先审视生活方式——关闭卧室顶灯、提前1小时结束工作、避免睡前暴饮暴食,这些细微调整往往比药片更能带来持久安眠。记住,真正优质的睡眠,永远建立在人体自身的节律之上。