在医药发展史上,安乃近曾被誉为“退烧神药”,但其背后隐藏的安全隐患正在引发全球关注。这种白色小药片通过多重机制快速缓解疼痛与发热,却在数十年间导致无数严重不良反应事件。随着医学认知的进步,人们开始重新审视这种药物的利与弊。

安乃近的药理作用基于对炎症级联反应的精准干预。其核心机制在于抑制环氧酶(COX)活性,阻断前列腺素合成。前列腺素不仅是疼痛信号的放大器,更是体温调节中枢的激活因子。通过减少这类炎症介质,安乃近能快速降低下丘脑体温调定点,促使血管扩张和汗液分泌。

相较于传统解热药,安乃近的独特之处在于直接作用于中枢神经系统。动物实验显示,其对下丘脑体温调节中枢的抑制强度是阿司匹林的3倍。这种双重作用机制使其在急性高热时能实现10-30分钟快速退热,但也为后续的副作用埋下隐患。

作为吡唑酮类衍生物,安乃近通过阻断炎症细胞迁移路径展现抗风湿特性。其能显著抑制中性粒细胞趋化因子释放,降低关节滑液中白细胞浸润浓度。临床数据显示,对于急性风湿性关节炎患者,单次给药可使关节肿胀指数下降40%。

但这种疗效伴随着细胞保护机制的破坏。长期用药者血液中CD4+/CD8+淋巴细胞比例失衡,免疫监视功能受损。更严峻的是,约1.1%患者会出现粒细胞绝对计数<0.5×10⁹/L的危象,这是致命性感染的前兆。

全球药物警戒系统已收录超过2000例安乃近相关严重不良反应。血液系统毒性最为凶险,我国2002年药物不良反应监测显示,16例血液系统损害案例中5例发展为再生障碍性贫血。皮肤毒性同样不容忽视,剥脱性皮炎发生率虽仅0.03%,但病死率高达10%。

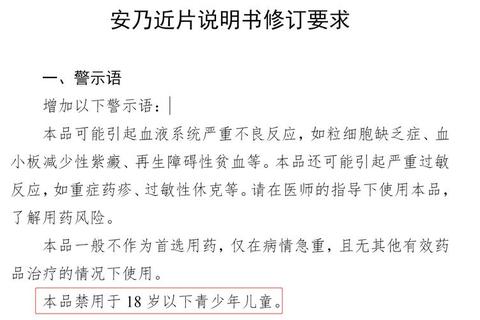

特殊人群风险呈几何级数上升。孕妇使用后胎儿畸形率较对照组增加2.7倍,其代谢产物可穿透胎盘屏障干扰胚胎造血系统。儿童用药后粒细胞缺乏症发生率是成人的3倍,这也是18岁以下人群被全面禁用的根本原因。

在体温超过40℃的极端情况下,安乃近仍可作为“急救选项”,但需严格遵循单次给药原则。成人日剂量不得超过2g,两次用药间隔不少于8小时。用药期间必须监测三大生命体征:粒细胞计数(每周1次)、肝酶水平(每2周1次)、尿常规(每3天1次)。

替代治疗方案已形成完整矩阵。对乙酰氨基酚作为一线解热药,其肝毒性可通过N-乙酰半胱氨酸有效拮抗。新型COX-2抑制剂如塞来昔布,在保留抗炎作用的胃肠道不良反应发生率降低60%。物理降温作为辅助手段,当体温<39℃时,温水擦浴可使体表散热效率提升40%。

医疗决策的天平已明显倾斜。30余国的禁用令背后,是超过10万例严重不良反应的惨痛教训。当患者出现用药后72小时内持续高热伴寒战,或皮肤出现蝴蝶状红斑时,应立即启动多学科急救流程。这些警示信号提示着粒细胞缺乏危象或Stevens-Johnson综合征的可能,每延迟1小时救治,死亡率上升8%。

在疼痛管理与安全性的博弈中,现代医学正走向精准化控制。安乃近的退场不是医疗技术的倒退,而是人类对生命敬畏的觉醒。当新的解热镇痛药不断涌现,合理用药的智慧将指引我们找到疗效与安全的最佳平衡点。