在皮肤出现红肿、瘙痒或伤口感染时,许多人会自行购买外用消炎药涂抹,但错误的使用方法不仅可能延误病情,还可能引发过敏、耐药性甚至全身性副作用。事实上,外用消炎药的选择、涂抹方式、剂量控制等细节,都直接影响治疗效果和安全性。

外用消炎药主要包括抗生素类(如莫匹罗星软膏)、抗真菌类(如酮康唑乳膏)、抗炎类(如糖皮质激素)以及中药制剂(如黄连素软膏)。它们通过不同机制发挥作用:抗生素直接杀灭细菌;抗真菌药抑制真菌细胞膜合成;糖皮质激素则通过抑制免疫反应减轻炎症。

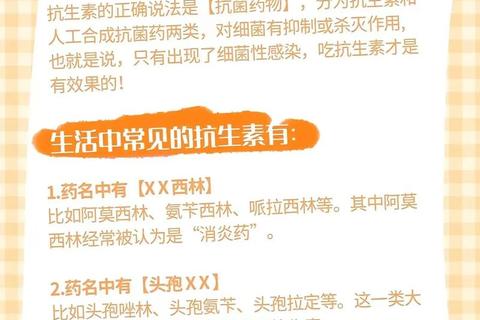

常见误区:将“消炎药”等同于抗生素,实际上糖皮质激素类药物(如氢化可的松)并不抗菌,仅用于非感染性炎症。若在细菌感染时滥用激素,可能加重病情。

1. 清洁患处:用生理盐水或温和消毒剂(如碘伏)清洁伤口,避免使用酒精或双氧水刺激皮肤。感染性伤口需每日冲洗10-20ml药液,并用纱布吸干水分。

2. 剂型选择:

3. 涂抹手法:挤出豌豆大小药膏,用棉签单向薄涂一层。研究显示,超过0.2mm厚度不会增强疗效,反而增加吸收风险。

4. 频率与疗程:细菌感染每日2-3次,疗程不超过7天;真菌感染需连续使用2-4周以防复发。若3天无改善需就医。

1. “多种药膏能否混用?”

避免同时使用两种以上外用药。例如痤疮患者若叠加甲硝唑凝胶与维A酸类产品,可能引发严重刺激。

2. “伤口结痂后还要涂药吗?”

结痂脱落后需继续用药3天以防潜伏感染,但可改用促进修复的保湿类产品(如含透明质酸敷料)。

3. 副作用处理:

✅ 伤口渗液呈黄绿色或恶臭

✅ 红肿范围扩散伴发热

✅ 足部真菌感染合并糖尿病

科学使用外用消炎药的关键在于“精准”——明确病因后选择针对性药物,严格把握剂量与疗程。当皮肤问题持续或复杂化时,及时寻求专业医疗支持远比盲目自治更安全有效。记住:消炎药不是“万能膏”,正确认知与规范操作才能真正守护皮肤健康。