霉菌性炎是女性生殖系统最常见的感染之一,约75%的女性一生中至少经历过一次发作。在治疗过程中,许多患者对妇科凝胶的使用存在疑虑:这种直接作用于的药物是否可能加重病情?事实上,正确使用妇科凝胶是安全的治疗手段,但操作不当确实可能带来风险。本文将深入解析其中的关键因素,并提供科学应对策略。

1. 误诊误治的恶性循环

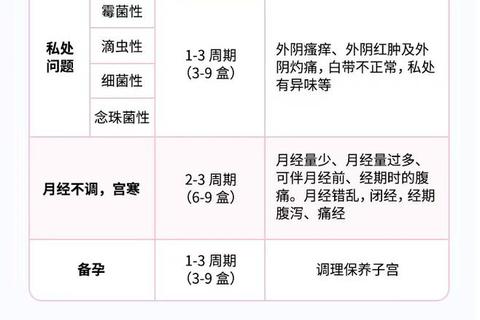

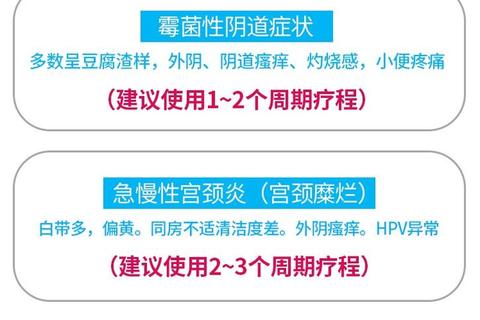

炎有细菌性、霉菌性、滴虫性等不同类型,症状相似但治疗方案迥异。研究显示,约30%的炎患者存在混合感染。若未进行白带常规检查就自行使用广谱抗菌凝胶,可能抑制有益菌群,导致霉菌过度增殖。典型案例中,细菌性炎患者误用抗真菌凝胶后,症状非但未缓解,反而出现白色豆渣样分泌物。

2. 菌群平衡的破坏机制

健康环境的pH值维持在3.8-4.5,乳酸杆菌占比超过70%。某些含强效杀菌成分的凝胶会无差别杀灭微生物,破坏这种微生态平衡。实验数据显示,连续使用抗生素类凝胶7天后,乳酸杆菌数量可减少50%。此时霉菌获得生长优势,形成「治疗-菌群失调-复发」的恶性循环。

3. 物理刺激与过敏反应

约5%的患者对凝胶基质(如卡波姆)或药物成分(如甲硝唑)存在过敏。临床观察发现,过敏反应常表现为用药后外阴灼痛加剧、黏膜红肿,易被误认为感染加重。推注器插入过深可能造成宫颈刺激,引发异常分泌物。

1. 经期不当用药

黏膜在月经期呈现充血状态,凝胶成分吸收率提高3-5倍,易引发全身性不良反应。某案例显示,患者在经期使用克霉唑凝胶后出现头晕、皮疹等系统性过敏反应。

2. 合并糖尿病未控制

高血糖环境会改变糖原含量,成为霉菌滋生的温床。数据显示,糖尿病患者治疗失败率比健康人群高40%。这类患者需先控制血糖(空腹≤6.1mmol/L),再配合局部用药。

3. 过度清洁的误区

每日使用冲洗器的患者,复发风险增加2.3倍。冲洗行为会冲走保护性黏液,使凝胶直接接触受损黏膜。正确做法是每晚用药前仅用温水清洗外阴。

4. 伴侣交叉感染

15%的复发病例与未经治疗的性伴侣有关。建议双方同步治疗,使用避孕套直至双方症状消失,并煮沸消毒内衣(100℃持续10分钟可灭活99%的念珠菌孢子)。

5. 特殊人群用药禁忌

孕妇使用凝胶需严格选择FDA妊娠分级:克霉唑(B类)相对安全,而含甲硝唑成分的凝胶(C类)在孕早期禁用。哺乳期患者需注意成分是否经乳汁分泌。

1. 精准诊断先行

建议在出现异常分泌物后24-48小时内就诊,避免自行用药干扰检测结果。新型分子诊断技术可同步检测16种病原体,准确率高达98%。

2. 阶梯式用药方案

3. 操作细节规范

4. 疗效监测节点

在疗程结束后第3天、月经干净后3天分别复查白带常规。持续性感染需进行药敏试验,检测氟康唑、伊曲康唑等药物的敏感性。

当出现以下情况时需立即停用凝胶并就诊:

妇科凝胶作为局部治疗的重要载体,其疗效与风险并存。通过精准诊断、规范操作和系统管理,可使治疗有效率提升至90%以上。建议患者建立治疗档案,记录每次发作时间、用药反应及检查结果,这对复发性感染的治疗策略调整具有重要参考价值。记住:任何药物的效果都建立在「对症」和「规范」两大基石之上。