维生素是人体必需的微量营养素,而维生素B族作为能量代谢的关键参与者,在现代快节奏生活中常被视作“提神法宝”。但近期社交媒体掀起的“维生素B自由补充”风潮,却让越来越多人陷入困惑——瓶身上标注的每日推荐量是否安全?那些宣称能改善脱发、缓解焦虑的网红产品是否存在隐患?

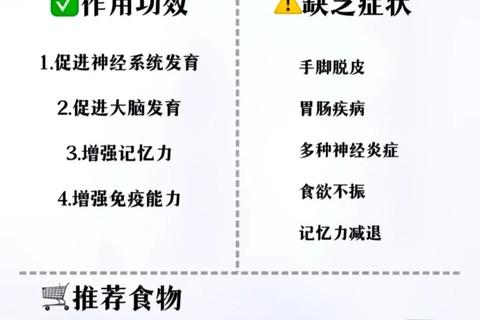

维生素B族包含8种水溶性维生素,它们像精密仪器的齿轮般协同工作:硫胺素(B1)帮助转化碳水化合物为能量,核黄素(B2)维护皮肤黏膜健康,烟酸(B3)参与DNA修复,泛酸(B5)促进激素合成,吡哆醇(B6)调控神经递质,生物素(B7)强化毛发结构,叶酸(B9)保障胎儿发育,钴胺素(B12)维系造血功能。这种水溶特性使其不易蓄积中毒的特性常被误解为“可随意补充”,实则过量摄入仍会打破生理平衡。

临床数据显示,30%长期服用维生素B的人群存在剂量超标问题,其中办公室白领、健身爱好者、孕期女性是三大高风险群体。一位28岁女性因连续6个月每日服用10倍剂量B6治疗经前综合征,出现四肢麻木、步态不稳的神经损伤症状,经神经传导检测确诊为药物性周围神经炎。

各国营养学会制定的每日安全摄入量(UL)具有重要参考价值:B1不超过50mg,B6上限100mg,B3的烟酸形式35mg,B12虽无明确上限但注射剂型可能引发过敏反应。需特别警惕复合维生素中的剂量叠加,某款热销产品单粒含B6 20mg,若按“早晚各1粒”服用将超过安全阈值。

三类人群需个性化调整剂量:

1. 代谢异常者:肝病患者补充B12需监测肝功能,肾功能不全者B6排泄能力下降50%

2. 特殊生理阶段:孕妇B6摄入超过100mg/天可能影响胎儿神经发育,哺乳期女性B2需求增加0.3mg

3. 药物相互作用:抗癫痫药会加速B9消耗,质子泵抑制剂影响B12吸收,需间隔2小时服用

当出现皮肤潮红(B3过量)、尿液亮黄(B2排出)、持续性头痛(B6过量)时,应立即停用并就医。值得关注的是,40%的维生素B缺乏症状实际由吸收障碍引起,如自身免疫性胃炎导致的B12缺乏,此时口服补充无效,需肌肉注射治疗。

建立科学的维生素管理体系:

1. 饮食优先原则:每日食用50g猪肝可满足B12需求,200g鹰嘴豆提供足量B6,牛奶鸡蛋富含B2

2. 三个月周期检测:通过血清同型半胱氨酸(反映B9、B12水平)、红细胞转酮酶活性(评估B1状态)等指标动态监控

3. 阶梯式补充策略:先进行3个月膳食强化,无效再考虑低剂量补充剂,最后选择医疗级制剂

备孕女性应在受孕前3个月开始每日补充400μg叶酸,但基因检测显示30%人群存在叶酸代谢障碍,需调整为活性叶酸。素食者建议选择强化B12的营养酵母,每汤匙(9g)可提供7.8μg。健身人群在剧烈运动后,可通过200mg泛酸钙补充能量代谢消耗。

在维生素B族的补充道路上,不存在“万人通用”的完美方案。2024年《临床营养学杂志》的研究表明,个性化补充方案可使营养素利用率提升47%。当我们手持那些色彩鲜艳的补充剂时,或许更该记住希波克拉底的箴言:“让食物成为你的药物”,在尊重个体差异的基础上,构建属于自己的健康密码。

本文引用的专业资料来自中国营养学会、妙佑医疗国际等权威机构临床数据,具体实施请遵医嘱。若出现手脚麻木、心悸等异常症状,请立即前往医院进行血清维生素浓度检测。