月经周期与生育力的关系是女性健康领域最常见却最易被误解的话题之一。许多人对"安全期"存在过度依赖,特别是当涉及月经结束初期时,常抱有不切实际的侥幸心理。在临床诊疗中,医生们发现,约60%的意外妊娠案例源于对安全期避孕法的错误认知。

正常月经周期中,子宫内膜在雌激素作用下完成增生修复,这个过程通常需要3-5天。理论上,经期结束后第3天,卵巢尚未启动新一轮卵泡发育,此时宫颈黏液呈粘稠酸性环境,不利于存活。但人体并非精密仪器,以下因素可能打破这种理论模型:

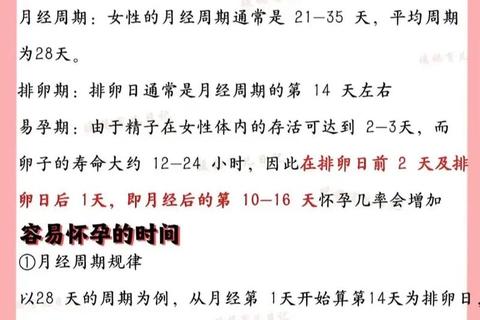

1. 短周期现象:当女性月经周期短于25天时,排卵可能提前至月经结束后第7天左右。这意味着周期第10天已进入生育窗口,此时若存活至排卵日,受孕概率显著提升

2. 不规则出血误判:部分女性将排卵期出血误认为月经,导致安全期计算出现根本性错误。例如某案例中,患者将周期第14天的突破性出血误判为月经,实际同房时正处于排卵高峰

3. 存活时间:虽然多数在女性生殖道内存活2-3天,但个别案例显示最长存活时间可达5天。这意味经后第3天同房,可能存活至周期第8天,恰好覆盖提前排卵的风险期

通过综合临床数据与流行病学研究,不同人群的受孕风险呈现明显差异:

| 影响因素 | 低风险群体(怀孕几率) | 高风险群体(怀孕几率) |

|-|||

| 月经周期≤25天 | <5% | 12-18% |

| 经期持续≥7天 | 3-5% | 10-15% |

| 压力水平升高 | 基础值 | 风险增加40% |

| 近期体重波动>10% | 基础值 | 周期紊乱风险×2.5 |

需要特别关注的是,基础体温监测显示:约22%的女性存在隐性排卵现象,即在常规排卵日之外出现额外排卵,这种情况在压力、时差、疾病等应激状态下尤为常见

当出现以下征兆时,建议立即采取紧急避孕措施:

1. 异常分泌物变化:宫颈黏液突然转为蛋清状、可拉丝至10cm以上,提示可能提前进入生育窗口

2. 单侧下腹钝痛:约35%的女性在排卵时会感知轻微腹痛,这种疼痛多持续4-6小时

3. 基础体温波动:连续监测显示体温较基础值下降0.2-0.3℃,随后24小时内回升,这种"双相变化"是排卵的明确信号

对于经后第3天同房后焦虑者,建议:

从公共卫生数据看,安全期避孕法的实际失败率高达25%,远高于避孕套(2-18%)或短效避孕药(0.3-0.5%)。建议采用"双保险策略":

1. 周期跟踪技术:结合排卵试纸(检测LH峰值)与经期管理APP,动态调整风险评估

2. 屏障法升级:选择含杀精剂的避孕套,将灭活时间从3天缩短至1小时

3. 医疗级监测:对于备孕困难群体,经超声可精确观测卵泡发育,误差控制在±6小时

生理周期的复杂性决定了没有绝对的安全期。建议每位女性建立个性化周期档案,当出现经期缩短、经量突变等情况时,及时通过妇科内分泌检测(FSH、LH、E2水平测定)评估卵巢功能。生殖健康管理的核心在于理解身体的动态变化,而非依赖刻板的日期计算。