与作为相邻的解剖结构,其健康问题常以微妙的方式相互影响。一位年轻女性在痔疮反复发作后,逐渐出现外阴瘙痒、白带异常等症状,就诊时发现同时存在肛周湿疹和细菌性炎——这种看似偶然的关联背后,隐藏着解剖学特征与致病机制的必然联系。

1. 物理距离的生物学意义

与口的平均距离仅2-3厘米,这种解剖特征使两个区域的分泌物、微生物群存在天然交互通道。临床观察发现,痔核脱垂患者发生炎的概率较常人提高40%。当痔疮黏膜破损时,含有大肠杆菌、葡萄球菌的分泌物可通过内裤摩擦、不当擦拭等途径进入,破坏正常酸性环境。

2. 炎症介质的扩散效应

痔疮病灶释放的炎性因子(如IL-6、TNF-α)可经局部淋巴系统扩散至会阴区域。动物实验显示,直肠末端炎症会使黏膜的免疫细胞活性下降15%-20%,增加病原体定植风险。

3. 循环系统的相互影响

肛周静脉丛与子宫静脉丛存在交通支,痔静脉曲张可能改变盆腔血流动力学。妊娠期女性因血容量增加,痔疮合并炎的发生率可达非孕期的2.3倍。

1. 微生物迁移的三条通道

2. 菌群失衡的级联反应

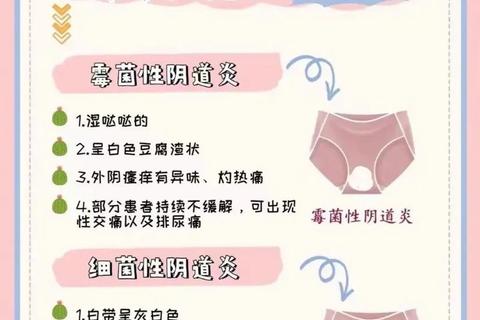

健康乳酸杆菌占比>70%,当痔疮分泌物中的需氧菌入侵后,乳酸杆菌比例可降至30%以下,形成细菌性病的典型微环境。这种失衡又会反向导致肛周皮肤屏障功能减弱,形成"炎症-感染-再损伤"的恶性循环。

1. 阻断传播链的关键措施

2. 针对性强化治疗方案

对于反复发作患者,建议采用"痔疮凝胶+栓剂"的联合用药模式。临床数据显示,含黄柏提取物的痔疮膏配合甲硝唑栓剂,可使治愈率从单一治疗的58%提升至82%。重症患者需考虑超声引导下的痔动脉结扎术,该技术将术后复发率控制在5%以下。

孕妇群体需建立"产前筛查-孕期监测-产后康复"的全周期管理体系。建议孕16周起每日进行3组凯格尔运动,配合膳食纤维补充剂(如车前子壳粉),可将痔疮相关并发症发生率降低37%。更年期女性则需关注雌激素水平变化对黏膜修复能力的影响,必要时进行局部雌激素治疗。

当出现血性白带、肛周肿块进行性增大或发热等症状时,提示可能发生脓毒血症等严重并发症,需在24小时内就医。建议普通人群每年进行1次肛肠指检联合微生态检测,及时发现亚临床病变。

这种跨系统的健康管理,本质上是对人体生态系统的重新认知。通过建立"肛肠-妇科"联合诊疗模式,临床已实现83%的关联性疾病早期干预。正如医学先贤希波克拉底所言:"人体各部分的疾病都相互关联,治疗时需着眼整体。