脑卒中的阴云笼罩着全球健康领域,而脑出血作为其最为凶险的分型之一,时刻威胁着生命质量。当脑血管意外破裂,血液涌入脆弱的脑组织,患者可能在数小时内经历从头痛欲裂到肢体瘫痪的可怕转变。最新流行病学数据显示,我国脑出血占所有卒中类型的18.8%-47.6%,其30天死亡率高达35%-52%,幸存者中仅20%能在半年内恢复生活自理。本文从急救现场到康复全程,系统解析临床治疗的关键策略。

脑出血常以"闪电式"症状起病,活动中突然出现的剧烈头痛如同颅内爆炸,伴随喷射状呕吐、意识模糊是典型警报。患者可能出现单侧肢体无力,表现为持物不稳、行走拖步,或突发口齿不清、面瘫。部分患者会出现眼球运动障碍,表现为视物重影或单侧视野缺失。需特别警惕的是,婴幼儿因颅缝未闭可能表现为前囟膨隆、异常哭闹,孕妇则可能误将剧烈头痛归咎于妊娠高血压。

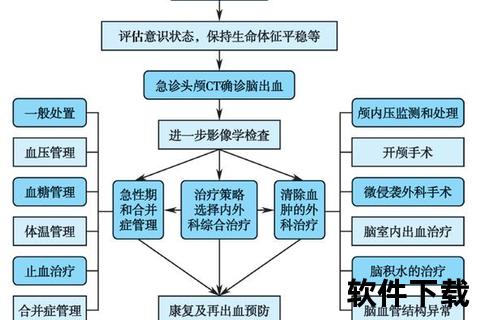

当发现疑似症状,立即采取"三步急救法":首先让患者侧卧防止误吸,松解衣领保持气道通畅;其次记录发病时间,这对后续溶栓治疗窗口判断至关重要;最后拨打急救电话时需明确告知"疑似脑卒中",以便启动绿色通道。转运过程中需避免剧烈颠簸,研究显示不当搬运可使再出血风险增加3倍。

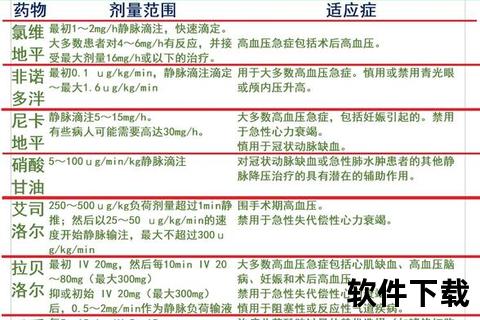

急性期降压如同走钢丝,既要控制血肿扩大,又需保证脑灌注。最新指南强调:收缩压>220mmHg时需紧急静脉降压,首选乌拉地尔或尼卡地平,目标是在1小时内将血压稳定在140-160mmHg区间。值得注意的是,过度降压至130mmHg以下可能引发脑缺血,特别是基底节区出血患者。临床常用乌拉地尔注射液,以5-25mg/h速率微泵给药,配合实时血压监测。

对于服用华法林的患者,4因子凝血酶原复合物(4F-PCC)能在10分钟内逆转INR值,较传统冰冻血浆降低54%的血肿扩大风险。新型口服抗凝药处理更具特异性:达比加群出血可用伊达鲁单抗5g双次静推,Xa因子抑制剂则需Andexanet alfa静脉滴注。值得注意的是,氨甲环酸在超急性期(<2小时)使用可减少17%的血肿体积增长。

甘露醇的使用时机存在"时间窗悖论":发病6小时内使用可能因渗透梯度差加剧血肿扩大,但脑疝征兆出现时必须立即静脉快滴。临床采用"阶梯式脱水"方案:初期选用呋塞米20-40mg静注,6小时后改用125ml甘露醇q6h滴注,颅内压监测下维持血浆渗透压在310-320mOsm/L为佳。最新研究显示,高渗盐水(3%)在维持脑灌注压方面更具优势,尤其适用于心功能不全患者。

增强CT发现的"点征"是血肿扩大的预警信号,敏感性达91%。对于年轻患者或非高血压性脑出血,CTA联合DSA检查能发现87%的血管畸形。临床实践形成三级评估体系:平扫CT急诊筛查→CTA/MRA病因排查→SWI序列检测微出血。

立体定向血肿抽吸术将传统开颅的15cm切口缩小为3mm骨孔,配合rt-PA局部溶栓,可使血肿清除率达78%。适应证明确:幕上出血量30-80ml、GCS评分>8分、发病6-72小时。最新REACH试验证实,微创手术组3个月mRS评分改善率达43%,显著优于保守治疗。

康涅狄格大学研发的P2X4受体抑制剂已进入II期临床,该药物穿透血脑屏障后通过调控小胶质细胞极化,促进突触可塑性重建。临床联合使用依达拉奉(30mg bid)与神经节苷脂(40mg qd),可降低氧化应激损伤,改善神经功能缺损评分。

复发风险评估需综合SMASH-U分型:淀粉样血管病患者需避免抗血小板聚集,高血压性出血应将晨峰血压波动控制在<10mmHg。对于必须抗凝的心房颤动患者,新型左心耳封堵术使再出血风险降低68%。营养支持推荐地中海饮食模式,每日钠摄入量控制在3-5g可降低34%的复发风险。

1. 环境改造:移除门槛、铺设防滑地胶,床边安装360°护栏,夜间照明亮度>100lx

2. 康复训练:Brunnstrom分期指导下,发病24-48小时开始床旁被动活动,逐步过渡到减重步行训练

3. 心理干预:采用PHQ-9量表筛查抑郁,SSRI类药物需注意出血风险,推荐舍曲林起始剂量25mg/d

4. 药物管理:使用智能药盒配合微信提醒,血压日志应记录晨起、午后、睡前三次测量值

5. 预警教育:教授"FAST"识别法(面瘫、肢瘫、语言障碍、及时就医),建立家庭-社区-医院三级响应网络

在这个与时间赛跑的疾病面前,预防体系的完善更为关键。建议40岁以上人群每年进行颈动脉超声筛查,高血压患者家庭自测血压达标率应>80%。当科技进步与临床智慧交织,脑出血治疗正从"抢救生命"向"重建生活"跨越,为每个家庭点亮希望的曙光。