在医疗健康领域,药物如同一把双刃剑——用对剂量、选对时机,能救人于病痛;但若盲目用药或忽视疗效评估,可能适得其反。一位65岁的糖尿病患者因自行调整降糖药剂量导致低血糖昏迷;另一位关节炎患者因长期滥用止痛药引发胃出血……这些真实案例揭示了精准用药的重要性。现代医学的进步不仅在于新药研发,更在于如何让现有治疗方案与每个患者的个体特征精准匹配,并通过科学评估实现疗效最大化。

1. 个体差异如何影响用药效果

人体对药物的反应受基因、年龄、肝肾功能、合并疾病等多重因素影响。例如,华法林作为常用抗凝药,其有效剂量在不同个体间差异可达20倍。基因检测可预判患者代谢酶活性,从而避免剂量不足或出血风险。临床数据显示,通过个体化药物基因检测技术,高血压患者的血压达标率可从40%提升至75%。

2. 精准用药的临床路径

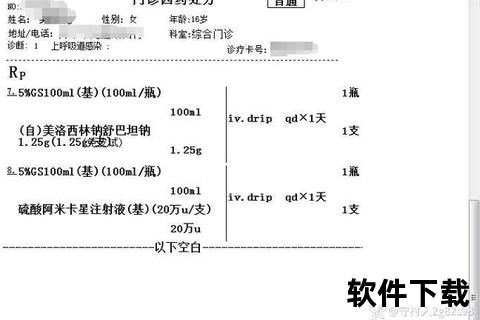

医生决策遵循“诊断-评估-调整”闭环(图1):

3. 常见用药误区解析

1. 疗效评估的四大维度

临床疗效评估需综合以下指标(表1):

| 维度 | 评估工具 | 案例应用 |

||--|-|

| 症状改善 | 疼痛评分量表、抑郁自评量表 | 关节炎患者疼痛指数下降50% |

| 功能恢复 | 日常生活能力评估、6分钟步行试验 | 心衰患者运动耐力提升30% |

| 生活质量 | WHOQOL-BREF量表 | 糖尿病患者自我管理能力提高 |

| 安全性 | 不良反应记录、肝肾功能监测 | 化疗患者抑制风险预警 |

2. 真实世界数据的力量

传统临床试验往往排除合并症患者,而真实世界研究可揭示药物在实际应用中的效果。例如,某降压药在临床试验中显示良好疗效,但真实世界数据显示其与抗抑郁药联用时疗效降低40%。这类证据为临床决策提供更全面的参考。

3. 患者参与的主动评估

鼓励患者记录“用药日记”,包括:

这种参与式管理可使用药错误率降低28%。

1. 儿童用药的“减法原则”

2. 孕产妇的风险管控

3. 老年患者的“5药原则”

多重用药者(≥5种药物)发生不良反应风险增加3倍。建议:

1. 就医前的准备清单

2. 居家用药安全守则

3. 智慧医疗工具的应用

在精准医疗时代,用药已不再是简单的“对症下药”,而是需要医患协同的精细化管理过程。当一位高血压患者通过基因检测找到最适合自己的降压药,当癌症治疗方案因实时疗效评估而动态优化,我们看到的不仅是技术的进步,更是对个体生命的尊重。记住:每一次用药都是与身体的深度对话,科学决策与主动参与,才是通往健康的真正密钥。