心肌缺血是心脏因供血不足导致的病理状态,可能引发心绞痛、心梗甚至猝死。随着现代生活方式改变,其发病群体已从老年人扩展至青壮年,甚至部分特殊人群(如孕妇、儿童)也面临风险。及时识别症状、科学干预是降低健康威胁的关键。

心肌缺血的症状多样,但核心表现围绕心脏及周边供氧不足展开:

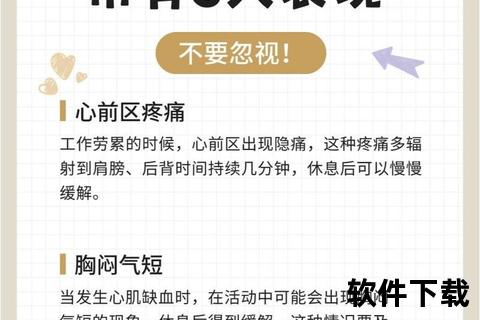

1. 胸痛或压迫感

最常见于胸骨后或心前区,呈紧缩性、压榨性疼痛,可能向左肩、左上臂、颈部或下颌放射。疼痛通常持续3-5分钟,休息或含服硝酸甘油后可缓解。部分患者为“胸口压大石”或“火烧感”。

2. 活动后呼吸困难

轻微体力活动(如爬楼梯、快走)即引发气促、胸闷,需停下休息。这与心脏泵血能力下降导致肺部淤血有关。

3. 心悸与心律失常

患者可能感到心跳加速、漏跳或不规律,尤其在夜间或饱餐后明显,严重时伴随血压下降甚至晕厥。

4. 非典型部位的牵涉痛

约15%患者表现为头痛、牙痛、上腹痛或左腿痛,易被误诊为其他疾病。例如,运动后胃部胀痛但无消化道疾病史需警惕心脏问题。

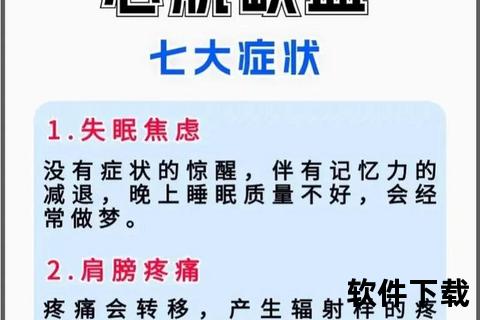

部分症状看似与心脏无关,实为心肌缺血的早期提示:

1. 异常疲劳

即使充分休息仍感乏力,轻微活动即心率飙升,甚至出现“吃饭后更累”的现象。这是由于心脏供血不足导致全身氧供减少。

2. 睡眠障碍

平躺时胸闷需垫高枕头,或夜间突发呼吸困难被迫坐起(阵发性夜间呼吸困难),提示心功能代偿不足。

3. 情绪相关的症状

焦虑、紧张或压力大时,出现不明原因的冷汗、头晕或“濒死感”,可能是自主神经对缺血的应激反应。

4. 特定诱因下的不适

寒冷刺激、饱餐、排便用力或观看紧张影视时诱发胸痛,因这些情况可增加心脏负担或引发血管痉挛。

1. 孕妇

孕期血容量增加加重心脏负荷,可能出现心悸、气短,需与正常妊娠反应区分。若伴随下肢水肿、血压升高或蛋白尿,需排查妊娠高血压综合征继发的心肌缺血。

2. 儿童与青少年

少见但凶险,多与遗传性心肌病或先天性冠脉异常有关。表现为运动耐量骤降、反复晕厥或发育迟缓,易被误认为“体质差”。

3. 糖尿病患者

因神经病变,可能表现为“无痛性心肌缺血”,仅出现恶心、呕吐或极度乏力,延误诊断风险高。

4. 老年患者

症状更隐蔽,常以意识模糊、虚弱或消化道不适为主,易与衰老混淆。

1. 立即停止活动,坐下或半卧位,保持镇静以减少耗氧。

2. 舌下含服硝酸甘油(若无低血压禁忌),5分钟未缓解可重复一次,最多3次。

3. 拨打急救电话,清晰症状、位置,避免自行驾车就医。

4. 若意识丧失,立即实施胸外按压(100-120次/分钟)并使用AED(如有)。

1. 生活方式干预

2. 风险因素控制

3. 定期监测与筛查

1. 心电图(ECG)

快速筛查缺血性ST-T改变,但敏感性有限,适合急性发作时。

2. 运动负荷试验

通过递增运动量诱发隐匿性缺血,评估功能储备。

3. 冠脉造影(CAG)

金标准,直接显示血管狭窄程度,指导介入治疗。

4. 心脏磁共振(CMR)

评估心肌存活性与瘢痕,鉴别非缺血性病因。

心肌缺血并非不可逆转。通过早期识别症状、科学就医与持续管理,多数患者可有效控制病情。记住:胸痛持续超20分钟、含服硝酸甘油无效时,每一分钟延迟都可能影响预后。健康的心脏始于对细微信号的警觉,更离不开日积月累的自我呵护。