咳嗽是人体清除呼吸道异物的重要防御机制,但频繁剧烈的咳嗽不仅影响生活质量,还可能引发气胸、肋骨骨折等并发症。据统计,国内呼吸科门诊中,超过三分之一的患者因慢性咳嗽就诊,而误用止咳消炎药物导致的耳聋、耐药性等问题更值得警惕。正确识别咳嗽类型,科学选择药物,已成为保障呼吸道健康的关键。

一、咳嗽的病理机制与症状识别

咳嗽反射弧涉及感受器、传入神经、咳嗽中枢和效应器四个环节。当呼吸道黏膜受刺激时,机械或化学信号通过迷走神经传递至延髓咳嗽中枢,引发咳嗽动作。根据病程可分为:

急性咳嗽(<3周):常见于感冒、支气管炎、肺炎初期,多伴发热、流涕;

亚急性咳嗽(3-8周):可能为感染后气道高反应性;

慢性咳嗽(>8周):需警惕哮喘、胃食管反流、鼻后滴漏综合征等病因。

警示信号:若咳嗽伴随血痰、呼吸困难、持续发热或体重下降,应立即就医排除肺癌、结核等严重疾病。

二、止咳消炎药物的科学选择

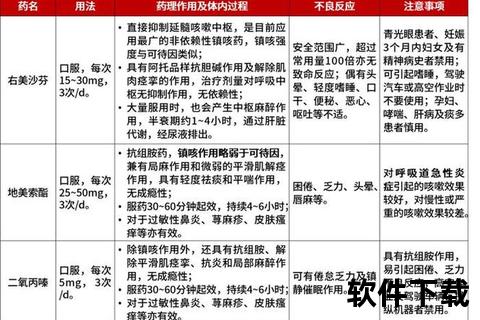

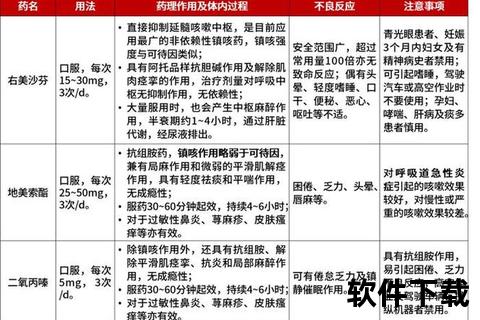

(一)止咳药物分类与适用场景

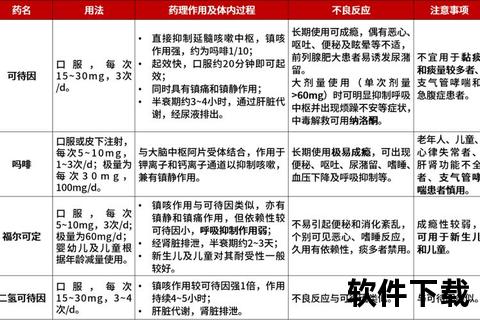

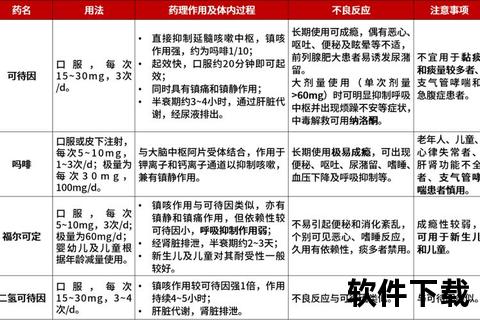

1. 中枢性镇咳药

依赖性药物(可待因、福尔可定):强效但易成瘾,仅限短期用于胸膜炎、肺癌等剧痛性干咳。

非依赖性药物(右美沙芬、喷托维林):适用于普通干咳,无成瘾风险,但痰多者禁用。

2. 外周性镇咳药

苯佐那酯、甘草流浸膏等通过黏膜或形成保护层缓解刺激,适合咽喉炎引起的咳嗽。

3. 祛痰/化痰药物

祛痰剂(氨溴索、溴己新):增加痰液流动性,适用于痰黏难咳;

黏液溶解剂(乙酰半胱氨酸):分解痰液蛋白结构,对慢性支气管炎效果显著。

4. 复方制剂

如“止咳糖浆+祛痰剂+抗组胺药”组合,可同时缓解咳嗽、鼻塞,但需避免成分重复导致过量。

(二)消炎药物的精准使用

1. 抗生素:仅对细菌感染有效(如肺炎链球菌、支原体)。使用前需通过血常规、CRP等检查确认感染类型,头孢类、阿奇霉素为常用选择。

2. 抗过敏药(氯雷他定、西替利嗪):适用于过敏性咳嗽或鼻后滴漏综合征。

3. 糖皮质激素:吸入式布地奈德可用于哮喘相关咳嗽,但需警惕口腔真菌感染等副作用。

三、特殊人群用药安全指南

1. 儿童

4岁以下禁用含可待因药物,6岁以下慎用复方感冒药。

推荐蜂蜜缓解咳嗽(1岁以上)、生理盐水雾化排痰,严重细菌感染时可选用阿莫西林克拉维酸钾。

2. 孕妇及哺乳期女性

避免使用右美沙芬、可待因等可能透过胎盘或乳汁的药物,优选局部作用的甘草制剂。

3. 慢性病患者

高血压患者慎用含的复方制剂;肝肾功能不全者需调整剂量,如乙酰半胱氨酸可能加重肝脏负担。

四、常见误区与科学用药原则

1. 五大用药误区

误区一:咳嗽立即镇咳。痰多时强行止咳易致分泌物滞留,加重感染。

误区二:抗生素“包治百病”。70%的急性咳嗽为病毒感染,滥用抗生素易产生耐药性。

误区三:迷信“快速止咳”。部分中成药含壳等成分,长期使用损害神经系统。

误区四:忽视药物相互作用。如头孢类与含酒精制剂合用可能引发双硫仑反应。

误区五:儿童使用成人剂量。按体重换算仍可能过量,需选择专用剂型。

2. 安全用药四步法

第一步:区分干咳/湿咳,记录痰液颜色(黄痰多提示细菌感染);

第二步:排查环境因素(烟雾、粉尘)和药物副作用(如ACEI类降压药);

第三步:按病因选择药物,干咳选镇咳药,湿咳用祛痰剂;

第四步:观察3-5天,无效则调整方案或就医。

五、居家护理与预防策略

1. 应急处理

突发呛咳:采用海姆立克法清除异物;

夜间剧咳:抬高枕头减少气道刺激,饮用温蜂蜜水润滑咽喉。

2. 饮食调理

梨、枇杷等富含黏液蛋白,可缓解黏膜干燥;

避免辛辣、冷饮等刺激食物,痰多者减少乳制品摄入。

3. 预防措施

接种流感、肺炎疫苗;

使用空气净化器减少室内过敏原;

慢性呼吸道疾病患者定期肺功能检查。

咳嗽管理需遵循“病因优先,对症为辅”原则。普通咳嗽通过科学用药和居家护理多可缓解,但若出现持续超过4周、伴血痰或消瘦,务必及时就诊。掌握正确用药知识,既能避免药物伤害,更能为呼吸道健康筑起第一道防线。