对于许多女性而言,月经不仅是生理周期的标志,更是身体状态的“晴雨表”。在月经来潮前的一周甚至更早,身体会通过一系列微妙或显著的变化发出预警信号。这些信号可能从情绪波动到躯体不适,从细微的分泌物改变到难以忽视的疼痛。了解这些前兆不仅能帮助女性更好地管理生活,还能及时发现潜在健康问题。

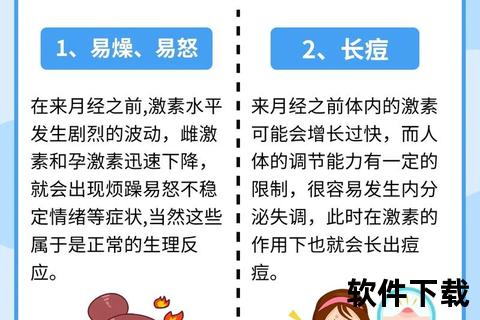

月经前兆症状(Premenstrual Syndrome, PMS)的发生率高达90%,其表现形式多样,可分为生理和心理两大类。

月经前兆的产生与激素波动、神经递质变化及个体敏感性密切相关:

1. 激素水平波动:排卵后,雌激素和孕激素水平下降,导致血管收缩和子宫内膜剥落,引发疼痛;同时影响血清素分泌,加剧情绪问题。

2. 前列腺素作用:这类物质刺激子宫收缩,可能扩散至肠道,引起腹泻或痉挛。

3. 神经递质失衡:5-羟色胺水平降低与情绪症状直接相关,而内啡肽减少可能加重疼痛感知。

多数月经前兆属于生理性反应,但以下情况需警惕病理可能:

1. 症状持续时间过长:若头痛、胀痛持续至月经结束后仍不缓解,需排查乳腺增生、偏头痛或颅内病变。

2. 异常出血或分泌物:经前出现褐色分泌物、异味或瘙痒,可能提示炎、宫颈息肉等。

3. 精神症状严重化:若情绪失控、自杀倾向等持续存在,可能为经前焦虑障碍(PMDD),需心理干预。

1. 青少年女性:初潮后2-3年周期可能不规律,若痛经严重影响学习,需排除生殖道畸形。

2. 备孕女性:经前症状与早孕反应相似(如胀痛、疲劳),建议通过基础体温或验孕棒辅助判断。

3. 围绝经期女性:症状加重或出现新症状(如严重潮热)时,需评估卵巢功能及子宫内膜状态。

出现以下情况应及时就诊:

月经前兆是身体与女性对话的方式。通过记录症状周期(推荐使用经期追踪APP)、调整生活方式,多数不适可得到缓解。更重要的是,学会倾听身体的“声音”,在需要时寻求专业帮助,才能实现真正的健康自主。

> 小贴士:建立个人“经期健康档案”,记录每次症状特点、持续时间和缓解措施,有助于就医时提供精准信息。