艾滋病(HIV)的早期检测是阻断传播链、改善预后的核心环节,而“窗口期”这一概念常成为公众认知的盲区。本文从科学角度解析窗口期的本质、检测技术的选择逻辑及应对策略,帮助读者消除误解,掌握主动防护的关键。

窗口期指从HIV病毒侵入人体到血液中出现可被现有技术检测的标志物(抗体、抗原或核酸)的时间差。在此期间,感染者虽无法通过常规手段确诊,但病毒已在体内活跃复制,具备传染性。这一阶段的隐蔽性导致两大风险:

1. 误诊风险:检测过早可能导致假阴性结果,延误治疗时机;

2. 传播风险:感染者因未察觉自身状况,可能通过性接触、血液或母婴途径传播病毒。

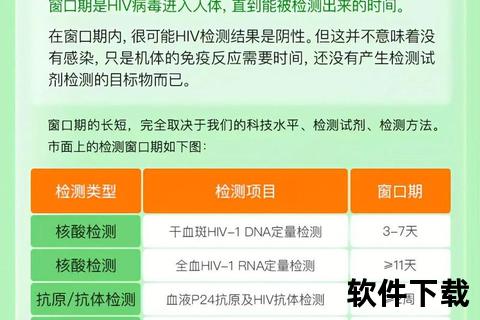

不同检测方法基于HIV感染进程中的生物标志物变化,窗口期差异显著:

检测技术对比表

| 检测方法 | 窗口期 | 检测标志物 | 适用场景 |

|-|--||-|

| 核酸检测 | 7-14天 | HIV RNA | 紧急排查、早期诊断 |

| 四代检测 | 14-28天 | p24抗原+抗体 | 常规筛查、高性价比 |

| 三代检测 | 21-42天 | HIV抗体 | 补充确认、复检 |

免疫功能正常者抗体产生速度较快,而免疫抑制人群(如器官移植患者)可能延迟至3个月以上。

高病毒载量或特定亚型(如HIV-2)可能加速或延缓标志物出现。

暴露后72小时内服用阻断药(PEP)可能延长窗口期至6个月,需延长随访。

约50%-90%的感染者在窗口期出现发热、咽痛、皮疹等类似流感症状,持续1-2周。注意:症状不能作为诊断依据,检测是唯一确认手段。

→ 需按推荐窗口期复检,避免漏诊。

→ 核酸阴性仅代表当前未检出病毒,需结合抗体检测综合判断。

艾滋病的窗口期既是医学挑战,也是防控机遇。通过科学选择检测技术、理解个体差异、把握关键时间节点,公众可有效降低误诊与传播风险。无论检测结果如何,及时干预与规范治疗都能显著改善预后——艾滋病早已从“绝症”转变为可控的慢性病。

权威数据来源:世界卫生组织(WHO)、中国《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准》(WS 293-2019)、美国CDC指南。