产后月经何时恢复,是每位新妈妈都会关注的健康信号。网络上关于“月经早来代表恢复好”“晚来可能存在健康隐患”的说法层出不穷,但这些观点是否科学?母婴健康专家指出:月经恢复的早晚并无绝对优劣,关键在于个体差异与异常症状的识别。以下是基于医学研究的深度解析与实用指南。

女性在孕期及产后,体内的激素水平经历剧烈波动。分娩后,胎盘剥离导致雌激素、孕激素骤降,而哺乳行为会刺激泌乳素分泌,这种激素不仅促进乳汁生成,还会抑制卵巢排卵和子宫内膜周期性脱落(即月经)。

是否哺乳是影响月经复潮时间的关键因素:

值得注意的是,约40%的纯母乳喂养女性在产后6个月仍无月经,这与泌乳素持续抑制排卵有关。而即使未恢复月经,排卵仍可能发生,因此避孕措施不可忽视。

典型时间:产后6周至3个月内

影响因素:非母乳喂养、混合喂养、卵巢功能恢复快、产后激素水平迅速调整。

潜在优势:

需警惕的风险:

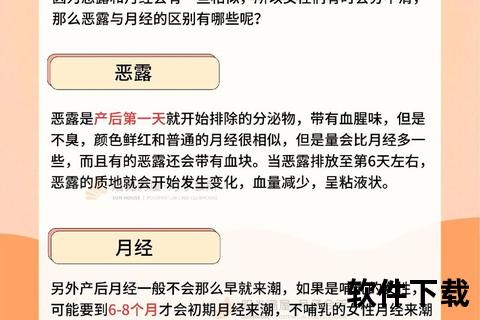

1. 异常出血误判:产后6周内突发鲜红色出血,需与恶露未净或晚期产后出血鉴别(出血量>月经、持续>8天为危险信号)。

2. 哺乳期贫血风险:月经复潮可能加重铁流失,建议增加红肉、动物肝脏或补充铁剂。

3. 避孕误区:即使月经未恢复,排卵可能已重启,需严格避孕。

典型时间:产后4个月至1年

影响因素:纯母乳喂养、高频哺乳、个体激素敏感度差异。

潜在优势:

需警惕的风险:

1. 病理闭经:若断奶后3个月仍无月经,需排查多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常或垂体病变。

2. 意外妊娠:哺乳期无月经≠无排卵,未避孕者中约2%-3%可能意外怀孕。

3. 骨密度影响:长期闭经可能增加骨质疏松风险,需关注钙与维生素D摄入。

科学真相:子宫复旧(恢复至孕前大小)通常在产后6周完成,而月经恢复与卵巢功能相关,二者无直接关联。例如,剖宫产妈妈子宫恢复时间较长,但月经可能早于顺产者。

科学真相:月经期间乳汁的蛋白质含量可能略增,脂肪略减,但营养价值不变。若感觉奶量减少,可通过增加哺乳频率、补充水分和优质蛋白调整。

科学真相:产后首次排卵常发生在月经前,哺乳期同房未避孕的妊娠率达2%-3%。推荐使用避孕套,避免雌激素类药物影响哺乳。

1. 出血异常:

2. 闭经过久:

3. 周期紊乱:

1. 营养补充:

2. 生活方式:

1. 剖宫产妈妈:

2. 高龄产妇(≥35岁):

产后月经的早来与晚来,如同指纹般独一无二,反映的是个体生理的多样性而非健康优劣。妈妈们无需因与他人对比而焦虑,而应聚焦于自身症状的观察与科学护理。记住:规律生活、均衡营养、及时就医,才是产后健康恢复的黄金法则。