新生儿在母乳喂养后出现打嗝是常见的生理现象,但频繁或持续的打嗝常让家长感到焦虑。这些看似细微的动作背后,既与婴儿尚未成熟的生理结构有关,也折射出喂养细节中的科学奥秘。本文将系统解析这一现象,并提供实用解决方案。

新生儿打嗝的本质是膈肌阵发性痉挛,其根源在于神经系统与消化系统的协同发育尚未完善。具体诱因可分为四类:

1. 生理性发育因素

2. 喂养操作相关因素

3. 环境与护理因素

4. 病理性诱因

约5%的持续性打嗝与疾病相关,如胃食管反流病(GERD)、先天性膈肌发育异常或神经系统疾病。若打嗝伴随呕吐、拒食、体重增长缓慢,需及时就医。

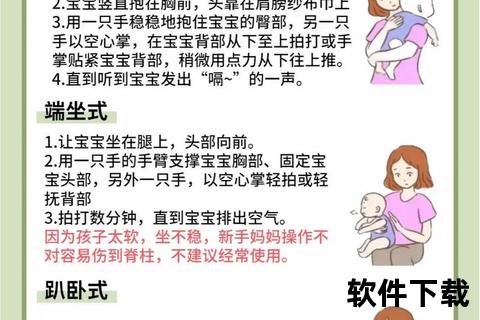

有效拍嗝需结合生理结构与力学原理,以下是经过验证的四种方法:

步骤:

① 将婴儿竖直抱起,头部侧靠于家长肩部,身体与家长胸部贴合;

② 家长身体后倾15度,减轻脊柱压力;

③ 空心掌从腰部向肩胛骨方向轻拍,频率控制在每分钟40-60次。

关键细节:手掌呈杯状(四指微曲,掌心悬空),避免直接拍打脊柱。

步骤:

① 坐立位环抱婴儿,使其上半身前倾30度;

② 虎口托住下巴,另一手从骶骨向上推抚背部。

优势:通过前倾体位利用重力促进气体上浮。

步骤:

① 让婴儿俯卧于家长大腿,头部略高于胸部;

② 单手固定臀部,另一手以打圈方式按摩背部。

科学依据:俯卧位可增加腹压,辅助气体排出。

若单一方法无效,可尝试组合技巧:先竖抱拍2分钟,再改为坐姿按摩,最后俯卧位轻压腹部。

1. 含乳姿势校准:确保婴儿嘴唇包裹2/3以上,下颌贴紧,减少空气吸入。

2. 流量控制:

3. 分段喂养:每侧哺乳5分钟后暂停拍嗝,避免胃部过度充盈。

1. 温度控制:室温维持在24-26℃,哺乳后立即用温热毛巾敷腹部(38-40℃)。

2. 情绪管理:哺乳前通过襁褓包裹或白噪音使婴儿平静,避免哭闹吸入空气。

95%的新生儿打嗝属于生理性,但出现以下情况需警惕:

1. 单次打嗝持续超过10分钟且无法通过常规方法缓解;

2. 伴随喷射性呕吐、血便或呼吸急促;

3. 每月体重增长不足600克。

1. 发育跟踪:随着婴儿6个月后膈肌神经调控成熟,打嗝频率会自然下降;

2. 抚触干预:每日进行顺时针腹部按摩,增强胃肠蠕动功能;

3. 喂养记录:建立哺乳时间、时长、打嗝次数的观察表,识别个体化诱因。

通过理解打嗝背后的生理机制,结合科学的喂养与护理技术,家长不仅能缓解婴儿不适,更能为消化系统发育创造优质环境。养育的本质,正是用理性认知化解感性焦虑的过程。