皮肤出现红肿、发热、疼痛是日常生活中常见的症状,可能由外伤、感染或炎症反应引起。正确选择和使用外用消炎药物不仅能快速缓解不适,还能避免病情恶化。本文将结合医学指南与临床实践,为不同场景下的护理提供科学建议。

一、红肿热痛的常见原因与识别

红肿热痛是机体对损伤或感染的免疫反应,表现为局部组织充血、温度升高、疼痛及功能障碍。常见诱因包括:

1. 感染性炎症:细菌(如毛囊炎、甲沟炎)、真菌(如足癣)或病毒感染(如带状疱疹)引发的局部感染,常伴有脓液或渗出。

2. 非感染性炎症:过敏(如接触性皮炎)、自身免疫反应(如湿疹)或物理刺激(如晒伤)导致,通常无脓液但伴随瘙痒。

3. 外伤或劳损:擦伤、扭伤或慢性劳损(如腱鞘炎)引起的无菌性炎症,可能伴随淤血或肿胀。

自我初步判断:

感染性炎症:红肿区域边界不清,按压疼痛加剧,可能伴随发热或脓疱。

非感染性炎症:红肿边界清晰,皮肤干燥或脱屑,瘙痒感明显。

二、外用消炎药物的分类与适用场景

根据病因和药物机制,外用药可分为以下几类:

1. 抗菌类药膏

适用症:细菌感染(如脓疱疮、甲沟炎)。

莫匹罗星软膏:针对革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌),适用于毛囊炎、轻度烧伤。

夫西地酸乳膏:穿透力强,对耐药性葡萄球菌有效,适合反复感染的皮肤问题。

红霉素软膏:广谱抗菌,可用于小面积擦伤或溃疡,但长期使用易产生耐药性。

使用要点:每日涂抹2-3次,用药前需清洁患处。若3天后无改善或出现扩散,需就医。

2. 抗炎止痛类药膏

适用症:非感染性炎症或肌肉关节疼痛。

双氯芬酸钠凝胶:抑制前列腺素合成,缓解扭伤、关节炎引起的红肿疼痛,每日最多使用4次。

氢化可的松乳膏(低浓度):用于湿疹、过敏性皮炎,可快速止痒,但连续使用不超过2周。

注意:激素类药膏避免用于面部或破损皮肤,可能引起皮肤萎缩。

3. 抗真菌类药膏

适用症:手足癣、股癣等真菌感染。

酮康唑乳膏:广谱抗真菌,对马拉色菌感染效果显著。

特比萘芬乳膏:针对甲癣或顽固性足癣,需连续使用4周以上。

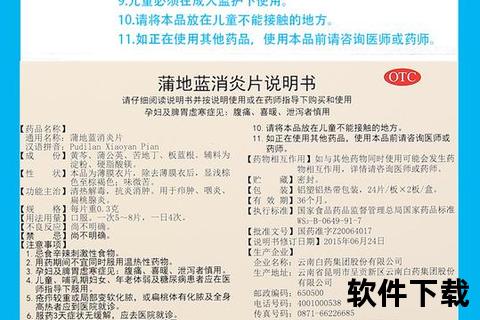

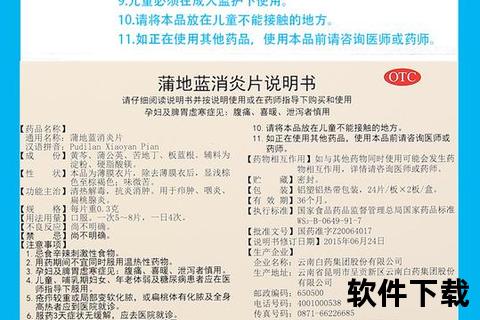

4. 复合型药物

适用症:混合感染或复杂炎症。

复方多黏菌素B软膏:含抗生素与镇痛成分,适合术后创面或渗液较多的感染。

复方酮康唑乳膏:抗真菌+抗炎,适用于合并细菌感染的癣症。

三、家庭护理与急救处理

1. 轻度擦伤或晒伤

冷敷:用生理盐水或冷牛奶浸湿纱布,敷于患处10分钟,每日3次以减少肿胀。

保湿修复:无破损的晒伤可涂抹芦荟胶或维生素E乳,避免使用酒精类产品。

2. 急性扭伤或劳损

RICE原则:休息(Rest)、冰敷(Ice)、加压包扎(Compression)、抬高患肢(Elevation)。

药物辅助:48小时内冷敷后涂抹双氯芬酸钠凝胶,48小时后热敷促进吸收。

3. 儿童与孕妇的特殊注意事项

儿童:避免使用四环素类药膏,优先选择莫匹罗星等安全性较高的药物,剂量需按体重调整。

孕妇:慎用激素类药膏,必要时在医生指导下使用红霉素或夫西地酸。

四、何时需要就医?

出现以下情况需立即就诊:

1. 红肿区域快速扩大,伴发热或寒战(警惕蜂窝织炎)。

2. 疼痛剧烈,影响日常活动,或疑似骨折、韧带撕裂。

3. 外用药使用3天无效,或出现皮疹、瘙痒等过敏反应。

五、预防红肿热痛的日常措施

1. 伤口防护:及时用碘伏消毒擦伤,避免接触污染物。

2. 避免刺激:过敏体质者远离花粉、尘螨,选择温和护肤品。

3. 增强免疫力:均衡饮食,补充维生素C和锌,减少感染风险。

正确识别炎症类型并选择针对性药物是快速缓解症状的关键。家庭护理中需注意药物禁忌与使用规范,必要时及时寻求专业医疗帮助。通过科学防护与合理用药,大多数红肿热痛问题可在早期得到有效控制。