在皮肤科诊室,一位母亲拿着湿疹药膏犹豫不决:“听说含激素,会不会影响孩子发育?”而在急诊室,一位哮喘患者因拒绝使用激素吸入剂导致病情加重……这些场景揭示了公众对糖皮质激素的普遍困惑与矛盾心理。这类药物既是“救命药”,又因副作用被贴上“危险”标签。本文将深度解析其作用原理、合理应用场景及风险规避策略,帮助读者科学认知这一医学利器。

糖皮质激素(以下简称“激素”)并非直接杀菌或抗病毒,而是通过多靶点干预炎症与免疫反应,其核心机制可概括为以下四类:

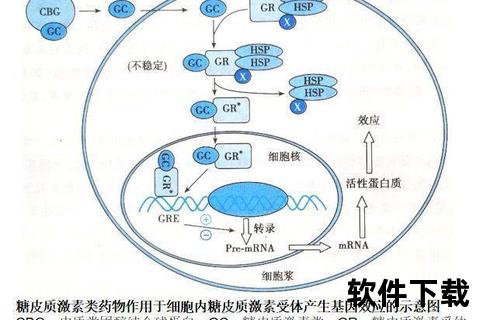

1. 基因效应:调控炎症相关基因表达

激素进入细胞后,与胞浆内的受体结合形成复合物,进入细胞核调控基因转录:

2. 非基因效应:快速缓解急性症状

大剂量激素可通过膜受体直接作用,数分钟内稳定溶酶体膜、减少组胺释放,迅速缓解红肿热痛。

3. 免疫抑制:精准调节过度反应

4. 抗休克与抗毒素

通过稳定血管内皮、增强心肌收缩力,对抗感染性休克;提高机体对内毒素的耐受性。

激素的适应症覆盖数十种疾病,需根据病情选择剂型、剂量与疗程:

| 场景分类 | 典型疾病 | 用药方案 |

||--||

| 急危重症 | 过敏性休克、重症哮喘 | 静脉注射地塞米松(短期大剂量冲击) |

| 慢性炎症 | 类风湿关节炎、严重湿疹 | 口服泼尼松(中程疗法,逐渐减量) |

| 免疫相关疾病 | 系统性红斑狼疮、肾病综合征 | 联合免疫抑制剂长期维持 |

| 替代治疗 | 肾上腺皮质功能减退 | 每日小剂量氢化可的松替代 |

特殊人群注意事项:

激素的副作用与剂量、疗程密切相关,常见问题及应对策略包括:

1. 短期风险

2. 长期风险

停药原则:

正确用药建议:

何时需就医:

糖皮质激素如同一把精准的“分子手术刀”,既能快速控制炎症风暴,也可能因误用伤及自身。理解其作用原理、严格遵循个体化治疗方案,是平衡疗效与风险的关键。对于患者而言,与医生建立充分沟通、定期监测指标、掌握科学的自我管理技巧,方能最大化治疗获益。