在中国刑事司法体系中,有期徒刑作为主刑之一,其刑期设置直接关系到罪责刑相适应的基本原则。对于普通公众而言,了解这一制度的法律边界和执行逻辑,不仅有助于维护自身合法权益,也能更理性地看待司法实践中的具体案例。本文将结合刑法条文与司法实践,解析有期徒刑的刑期上限及特殊情形下的适用规则。

根据《刑法》第45条,单一罪名有期徒刑的刑期为6个月至15年。这一规定适用于绝大多数刑事案件,例如盗窃、故意伤害等常见罪名。例如,若某人因故意伤害罪被判处刑罚,其刑期上限即为15年。

但在数罪并罚的情形下,刑期计算呈现复杂性。《刑法》第69条规定,总和刑期不满35年的,数罪并罚后最高不超过20年;总和刑期超过35年的,最高不超过25年。例如,某被告人因三项罪名分别被判处12年、10年和15年有期徒刑,总和刑期达37年,则最终执行刑期不得超过25年。

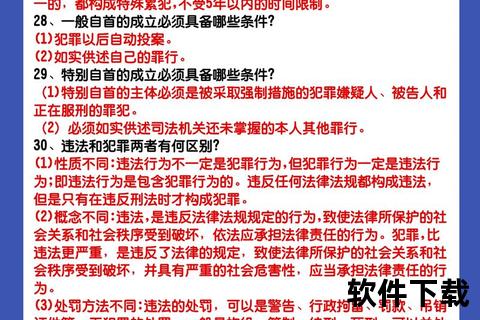

值得注意的是,死刑缓期执行减为有期徒刑的特殊情形。根据《刑法》第50条,死刑缓期执行期间有重大立功表现的,可减为25年有期徒刑。这类刑期虽属有期徒刑范畴,但其适用前提与普通刑事案件存在本质差异。

刑事判决并非简单的数字叠加。在司法实践中,法官需综合考虑犯罪情节、社会危害性及悔罪表现等因素。例如,2021年杭州某贪污案中,被告人涉及三项罪名总和刑期达42年,但因主动退赃、认罪认罚,最终执行刑期定为22年。

减刑机制对实际服刑年限产生重要影响。根据《刑法》第78条,被判处有期徒刑的犯罪分子,符合监规遵守、悔改表现等条件时,实际执行刑期不得少于原判刑期的二分之一。例如,某罪犯被判处20年有期徒刑,最短需服刑10年。但这一规则存在例外:对于危害国家安全、恐怖活动等特定犯罪,减刑幅度和频率受到严格限制。

1. 未成年人犯罪

依据《刑法》第17条,已满14周岁不满18周岁的未成年人犯罪,应当从轻或减轻处罚。司法实践中,未成年犯的刑期普遍低于同类犯罪的成年人,且更注重教育矫治。

2. 孕妇及哺乳期妇女

虽然《刑法》未对孕妇犯罪设定特殊刑期,但第49条规定审判时怀孕的妇女不适用死刑。对于符合缓刑条件的孕妇,法院可优先考虑非监禁刑。

3. 精神疾病患者

《刑法》第18条明确,不能辨认或控制行为的精神病人犯罪不负刑事责任;限制刑事责任能力人犯罪可从轻处罚。此类案件中,刑期确定需结合司法精神病鉴定结论。

1. 刑期起算规则

根据《刑法》第47条,判决执行前羁押日期可等额折抵刑期。例如某嫌疑人被刑事拘留6个月后判处3年有期徒刑,实际需执行2年6个月。

2. 疾病保外就医条件

对于患有严重疾病的罪犯,《刑事诉讼法》第265条规定可暂予监外执行。但保外就医期间不计入执行刑期,且病情好转后需继续服刑。

3. 申诉不影响刑期执行

根据《刑事诉讼法》第252条,申诉期间不停止刑罚执行。当事人若对判决不服,应在服刑同时通过法律程序维权。

1. 事前预防

了解常见罪名的量刑标准,例如:

2. 事中应对

若涉及刑事案件:

3. 事后救济

服刑人员及其家属可:

有期徒刑的刑期设定既体现法律刚性,也包含司法裁量空间。公众在理解相关规则时,既要关注《刑法》条文,也需注意地方性司法指导意见的补充规定。当面临具体法律问题时,建议通过12348法律援助热线或属地司法所获取专业指导,避免因信息不对称导致权益受损。