月经是女性健康的“晴雨表”,但约80%的女性一生中都会遇到月经周期紊乱、经量异常等问题,其中近半数患者因选药不当延误治疗。面对琳琅满目的药物选择,患者往往陷入困惑:见效快的西药是否适合长期使用?千年传承的中药如何精准配伍?本文将深度解析中西医治疗方案的底层逻辑,帮助不同症状人群找到科学解决方案。

月经周期的调控涉及下丘脑-垂体-卵巢轴的精密协作,任何环节异常均可引发月经紊乱。西医将月经不调分为排卵障碍型(占比60%)和黄体功能不全型(占比30%),前者常见于多囊卵巢综合征,后者多表现为经前点滴出血。中医则通过四诊合参,划分出肝郁气滞、气血两虚、肾虚血瘀等八大证型,例如经期前胸胁胀痛、经血夹块者多属肝郁气滞,而经后头晕乏力、经色淡红者多为气血两虚。

1. 肝郁气滞型

2. 气血两虚型

1. 周期调节双通道药物

2. 急性症状控制方案

1. 病程<3个月优先中药调理:如经期紊乱伴轻度不适,推荐八珍益母丸+定坤丹组合,3个月为1疗程

2. 激素水平显著异常需西药介入:FSH>40 IU/L或AMH<1.1 ng/mL时,雌孕激素序贯疗法不可替代

3. 围绝经期复杂症状建议中西医结合:坤宝丸联合低剂量雌激素,可减少潮热发作频率同时降低子宫内膜增生风险

1. 青少年群体(12-18岁):禁用含三棱、莪术等破血中药,可能影响性腺发育。首选益母草颗粒调节初潮后月经周期,配合维生素E改善卵巢微环境

2. 备孕女性:停用避孕药后需间隔3个月经周期,期间可用四物汤加减调理。克罗米芬促排卵期间禁服活血化瘀类中药

3. 甲状腺疾病患者:甲亢患者慎用含碘量高的海藻、昆布类中成药;甲减合并月经稀发者,优甲乐需与益母草膏间隔2小时服用

1. 时空配伍法:经前期服用丹栀逍遥丸疏肝,经后期改用归脾丸补血,符合“经前泄实,经后补虚”的中医时序理论

2. 药食同源增效:服用补中益气丸期间,每日食用10g山药粉可增强运化功能,使药物吸收率提升30%

3. 外治内服协同:少腹逐瘀丸配合神阙穴艾灸,对寒凝血瘀型痛经的缓解速度提升2倍

1. 自我监测三要素:记录经期起止日期、经量评分(1片卫生巾完全浸透约5ml)、疼痛等级(视觉模拟量表)

2. 就医预警信号:经期超过10天、单次经量>250ml(浸透50片以上卫生巾)、非经期出血持续3天

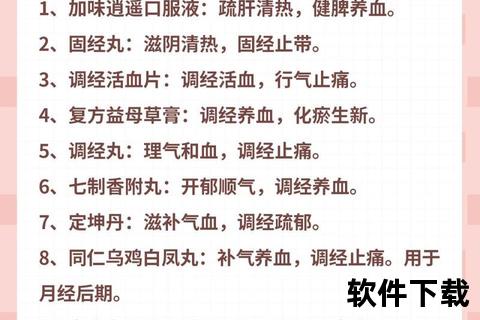

3. 药物警戒清单:

月经调理是系统工程,建议建立包含基础体温曲线、激素六项检测、子宫内膜厚度的健康档案,每3个月评估方案有效性。记住,药物只是调节工具,规律作息(保证23点前入睡)、均衡饮食(每日摄入50g动物肝脏)、适度运动(每周3次有氧训练)才是根本保障。