体温是衡量生命健康的核心指标之一,但很多人对它的认知仍停留在“37℃是标准”的刻板印象中。随着医学研究的深入,关于体温的真相逐渐浮出水面——正常体温并非固定数值,而是一个动态变化的范围,且与免疫力、代谢水平乃至疾病风险密切相关。本文将深入解析体温的奥秘,并提供实用建议。

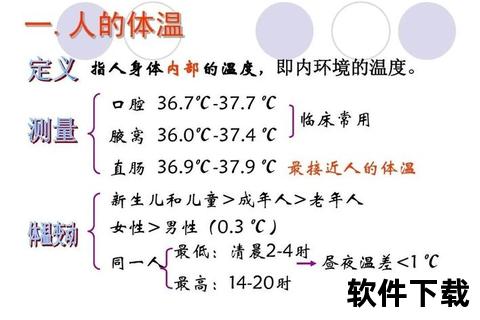

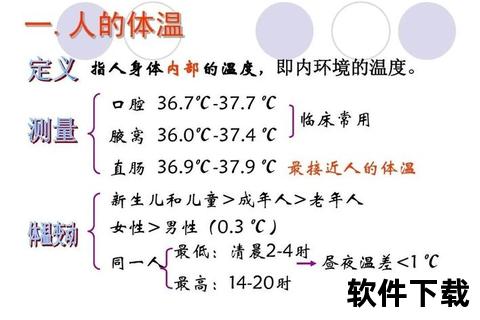

一、正常体温的范围:个体差异与测量标准

传统观点认为,人体正常体温是37℃,但现代医学发现,正常体温是一个区间值,且因测量部位不同而有所差异:

腋下温度:36.0℃~37.0℃(最常用但易受环境影响)

口腔温度:36.3℃~37.2℃(需避免进食后立即测量)

直肠温度:36.5℃~37.7℃(最接近核心体温,常用于儿童)

耳温/额温:36.1℃~37.2℃(需注意设备校准和环境干扰)

需注意:个体基础体温存在差异,例如女性平均比男性高0.3℃,老年人因代谢率低可能略低于青壮年。若体温波动在0.5℃~1.0℃内且无不适症状,通常属于正常生理现象。

二、体温变化的规律:昼夜、周期与行为影响

体温并非一成不变,其波动受以下因素调控:

1. 昼夜节律:凌晨2~6时最低,下午1~6时最高,温差通常≤1℃。

2. 月经周期:女性排卵后体温上升0.3℃~0.5℃,持续至下次月经。

3. 运动与饮食:剧烈运动后体温可升高1℃~2℃;进食后代谢加快,体温短暂上升。

4. 情绪与压力:紧张、焦虑通过交感神经兴奋导致体温轻微升高。

特殊提示:儿童因代谢旺盛,体温可能略高于成人;新生儿因体温调节功能未完善,需特别注意保暖。

三、体温异常的健康意义:低体温与发热的警示

体温偏离正常范围可能提示健康问题:

1. 低体温(<35℃)

短期诱因:寒冷暴露、过度节食、甲状腺功能减退。

长期风险:免疫力下降30%以上,增加感染和慢性病风险。

应对建议:保暖、补充热量,若伴随意识模糊需立即就医。

2. 发热(>37.5℃)

分级标准:

低热:37.5℃~38℃(多由普通感冒引起)

中高热:38.1℃~40℃(可能提示细菌或病毒感染)

超高热:>40℃(需紧急降温并就医)

发热的双刃剑:适度升温可增强免疫力(每升高1℃,免疫力提升5~6倍),但持续高热可能损伤器官。

就医信号:

儿童:3月龄以下直肠温度≥38℃;3~6月龄体温>39℃。

成人:发热>3天伴呼吸困难、皮疹或意识障碍。

四、科学测量体温:方法与常见误区

1. 正确操作指南

工具选择:优先使用电子体温计或颞动脉测温仪,避免水银计破损风险。

测量要点:

腋温:擦干汗液,夹紧5分钟。

口温:舌下放置,禁饮食后30分钟。

耳温:对准鼓膜,耳道无阻塞。

2. 避免常见错误

运动/洗澡后立即测量(需休息15分钟)。

额温枪在寒冷环境下测额头(建议测被衣物覆盖的手腕)。

单次测量即下结论(需连续监测并记录趋势)。

五、特殊人群的体温管理建议

1. 儿童:

优先测肛温或耳温,避免哭闹时测量。

物理降温:温水擦浴(禁用酒精),补充水分。

2. 孕妇:

基础体温升高0.3℃~0.5℃属正常,但>37.5℃需警惕感染。

退热药需遵医嘱(避免布洛芬孕晚期使用)。

3. 老年人:

体温≥37.5℃即需重视(可能提示隐匿感染)。

冬季注意保暖,预防低体温症。

六、日常维护:如何保持体温平衡

1. 饮食调节:

温性食物(姜、红枣)改善体寒;发热期多饮水、清淡饮食。

2. 生活方式:

规律作息,避免熬夜(昼夜节律紊乱影响体温)。

适度运动,增强产热能力(尤其久坐人群)。

3. 环境干预:

室温维持在20℃~24℃,湿度40%~60%。

体温——身体健康的无声哨兵

体温不仅是冰冷的数字,更是反映机体状态的“生物钟”。通过科学监测与合理干预,我们能更早发现疾病信号,守护健康防线。记住:当体温异常伴随不适时,及时就医远比自行用药更重要。掌握这些知识,您已拥有了一把解读健康的钥匙。