一杯酒下肚,可能带来短暂的放松,但当它与某些消炎药相遇时,这种放松可能演变成一场危及生命的灾难。近年来,“头孢配酒,说走就走”的说法广为流传,但背后的科学机制和实际风险仍需深入解析。本文将从医学原理、症状识别、急救措施及预防策略四个维度,揭开药物与酒精相互作用的神秘面纱。

当酒精(乙醇)进入人体后,需通过肝脏中的两种酶完成代谢:乙醇脱氢酶将其转化为乙醛,再由乙醛脱氢酶进一步分解为无害的乙酸。某些药物会抑制乙醛脱氢酶的活性,导致乙醛在体内蓄积,引发双硫仑样反应(Disulfiram-like Reaction)。这种反应轻则引发不适,重则导致休克甚至死亡。

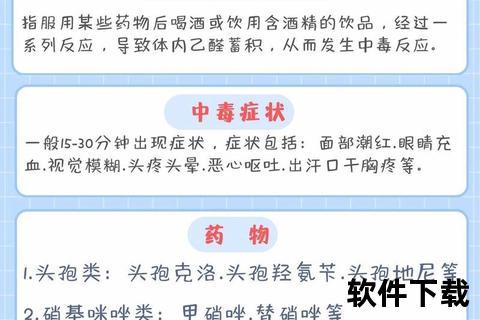

高风险药物类别:

1. 头孢类抗生素:如头孢哌酮、头孢曲松等含“甲硫四氮唑基团”的药物,与酒精相互作用风险最高。

2. 硝基咪唑类:甲硝唑、替硝唑等抗厌氧菌药物,抑制乙醛代谢的能力显著。

3. 其他抗菌药:如呋喃唑酮(痢特灵)、磺胺类药物。

4. 非抗生素类:部分降糖药(格列本脲)、抗抑郁药(单胺氧化酶抑制剂)也可能引发类似反应。

双硫仑样反应的严重程度与饮酒量、药物种类及个体代谢差异相关。症状通常在饮酒后5分钟至1小时内出现,分为三个阶段:

特殊人群风险提示:

若发现疑似双硫仑样反应,需分秒必争采取以下步骤:

1. 立即停止饮酒,催吐(仅限意识清醒者)。

2. 平卧并抬高下肢,增加回心血量,防止休克。

3. 补充液体:饮用淡盐水或糖水,加速酒精排泄。

4. 紧急送医:静脉注射地塞米松、维生素C等药物拮抗毒性,必要时进行血液净化。

注意:

避免悲剧的核心在于严格隔离药物与酒精,具体策略包括:

1. 用药期间禁酒:从服药开始至停药后7-10天内避免任何含酒精制品(包括酒心巧克力、醪糟等)。

2. 阅读药品说明书:关注“禁忌症”和“药物相互作用”栏目。

3. 特殊场景注意:

除了双硫仑样反应,酒精还可能通过以下途径威胁健康:

1. 加重胃肠道损伤:阿司匹林、布洛芬等非甾体抗炎药与酒精协同损伤胃黏膜,增加出血风险。

2. 中枢神经抑制:镇静类药物与酒精联用可能导致呼吸衰竭。

3. 干扰代谢:酒精可降低降糖药疗效,或增强降压药的效应,引发低血糖或低血压。

药物与酒精的相互作用并非危言耸听,而是基于严谨的生物化学机制。每一次“侥幸”都可能成为生命的转折点。记住三个关键数字:7天隔离期、5分钟急救窗、1小时危险期。当健康与享乐冲突时,选择前者,才是对生命真正的负责。